Nº 2565 - Outubro de 2015

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

“Essas poucas páginas brilhantes e consoladoras que há na história de Portugal contemporâneo escrevemo-las nós, os soldados, lá pelos sertões de África, com as pontas das baionetas e das lanças a escorrer em sangue. Alguma coisa sofremos, é certo: corremos perigos, passámos fomes e sedes e a não poucos prostraram em terra para sempre as fadigas e as doenças.

Tudo suportámos de boa mente porque servíamos el-rei e a pátria, e para outra coisa não anda neste mundo quem tem a honra de vestir uma farda. Por isso também nós merecemos o nome de soldados. É esse o nosso maior orgulho”.

Mouzinho de Albuquerque

Quando foi tomada a decisão, pela Assembleia da República, de transladar os restos mortais de Eusébio para o Panteão Nacional, vários órgãos de comunicação social veicularam a notícia, originada numa declaração do Deputado Duarte Marques, do PSD (e não sei se por mais alguém), de que o famoso futebolista será o primeiro português que não nasceu em Portugal a ter essa honra!

Dada a inércia a que a nossa sociedade tem sido conduzida, não houve nenhum jornalista – já agora, também nenhum outro deputado ou comentador – que tivesse o discernimento de lhe fazer a mais pueril das perguntas e que é esta: afinal, se não nasceu em Portugal, nasceu onde?

Isto traz-nos à questão que é, não só apropriada como fundamental para o tema que vamos tratar: os territórios ultramarinos onde, durante séculos, flutuou a Bandeira das Quinas eram nossos ou não? A resposta a esta questão é claríssima para mim, mas sê-lo-á para a maioria dos portugueses? É que a resposta a esta magna questão é crucial para entendermos a licitude da guerra e o empenhamento na solução para a mesma. Até porque, que eu saiba, ninguém – a não ser os mercenários – gosta de combater numa guerra injusta.

Ora, historicamente, creio, que não existem mercenários nas nossas Forças Armadas desde a Guerra Civil, entre constitucionais e legitimistas…

Porque nos empenhámos então a defender, tenazmente, todos os territórios ultramarinos, em especial, Goa Damão e Diu, Angola, Guiné e Moçambique? Pois, por duas simples razões e que são estas: porque eram nossos, e porque assistia a Portugal e aos portugueses o direito da legítima defesa. Vamos recuar no tempo para perceber melhor toda esta temática.

*****

“Saiba o mundo, saibam os hereges e os gentios, que não se enganou Deus quando fez dos portugueses conquistadores e pregadores do Seu Santo Nome. Saiba o mundo que ainda há verdade, que ainda há temores de Deus, que ainda há alma, que ainda há consciência e que não é o interesse, tão absoluto e universal Senhor de tudo, como se aceita. Saiba o mundo que ainda há quem por amor a Deus e da Salvação meta debaixo dos pés, interesses”.

Padre António Vieira (sermão do primeiro domingo da Quaresma)

A campanha virulenta contra Portugal desenvolvida pela maioria da comunidade internacional, com especial ênfase para os países do terceiro mundo, orientados e apoiados pelo campo comunista, assentava na condenação do colonialismo e no chamado direito dos povos à autodeterminação, chavões que a meteorologia política de então apelidava de “ventos da história”.

Vamos, resumidamente, tentar descortinar as principais etapas que nos conduziram a este ponto.

Quando os portugueses e, mais tarde, os espanhóis, se abalançaram às descobertas, o Direito Internacional era baseado na conquista e nas teses da Guerra Justa de Santo Agostinho. A autoridade supranacional reconhecida como tal, no mundo cristão, era o Papa.

No início das suas navegações, os portugueses encontraram territórios inabitados ou povoados por tribos em considerável atraso de desenvolvimento. Como os objectivos expressos eram os de evangelizar e comerciar, e de combate ao infiel, cedo as navegações tiveram a bênção do Papa.

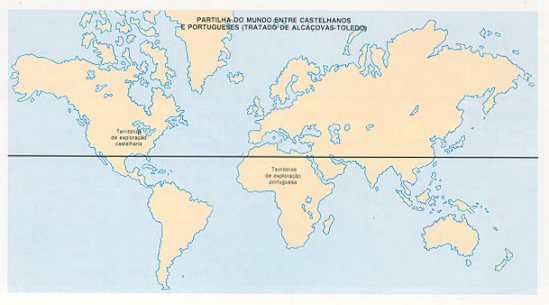

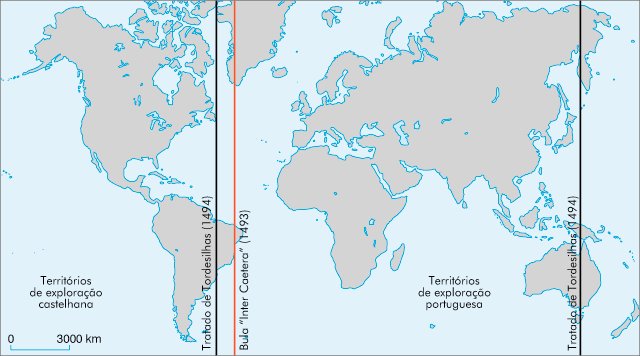

Ao começar a sentir-se a concorrência espanhola, apesar de os portugueses terem já desenvolvido a tese do “mare clausum”, que obteve o sancionamento da Santa Sé, assinou-se o Tratado de Alcáçovas, em 1479, e, mais tarde, o Tratado de Tordesilhas, em 1494, manobra magistralmente conduzida por D. João II, que dividiu o mundo em dois hemisférios, um português e outro espanhol, afastando estes, definitivamente, do caminho da Índia.

Figura 1 – Tratado de Alcáçovas – 1479

Figura 2 – Tratado de Tordesilhas – 1494

Chegados finalmente à península indostânica e espalhando-se por todo o Oriente, os portugueses encontraram, ao contrário do que tinha acontecido até então, povos com graus de cultura e desenvolvimento avançados.

De imediato se verificou que a influência árabe e turca, ajudadas pelas Repúblicas Italianas que temiam perder o monopólio do comércio das especiarias – como de resto veio a acontecer – impediriam o estabelecimento pacífico da presença portuguesa, pelo que a guerra foi inevitável. O ataque português ao Império Otomano “pelas costas” foi, também, uma acção de estratégia indirecta, visto que aliviou a pressão por este exercido no Mediterrâneo Oriental, nos Balcãs e na Europa de Leste.

Apesar de os portugueses terem entrado em contacto com povos evoluídos, não se pode dizer que algum deles constituísse uma nação, pelo que não se deverá concluir que Portugal tenha, de algum modo, atacado um país soberano. A excepção é talvez a China, com a qual (como que a confirmar a regra) nunca tivemos disputas territoriais, sendo o caso de Macau ilustrativo da maneira de ser lusitana.

“As conquistas, que supus serem um acessório de Portugal,

Eu as tenho pelo seu principal e ainda garante da sua conservação.”

D. Luís da Cunha

Até ao fim do século XV, as potências do Norte da Europa foram essencialmente espectadoras do que se estava a passar, sem embargo de terem iniciado um comércio florescente nos portos da Península Ibérica, com destaque para Lisboa. Desde o início do século XVI, porém, a guerra de corso entrou a desenvolver-se tendo, a partir da década de 30, começando a criar sérios embaraços à navegação peninsular. Nestas acções destacaram-se os franceses, ingleses e holandeses que, deste modo, iniciaram uma actividade de rapina, oficiosamente apoiada.

Com a união das coroas portuguesa e espanhola, a partir de 1580, a situação agravou-se para Portugal, a nossa participação na Armada Invencível destruiu a parte mais considerável da Marinha e voltou contra nós a Inglaterra. Além disso, a decisão de Madrid, em 1585 e em 1595, de fechar os portos portugueses ao comércio com os Países Baixos veio a revelar-se catastrófica para os nossos interesses: impedidos de comercializar na Península, os holandeses criaram companhias comerciais de navegação para buscar os produtos na origem. O resultado foi o de passarmos a ser atacados em todo o lado.

Em oposição ao “mare clausum”, em 1608, o holandês Hugo Grotio, desenvolveu a teoria do “mare liberum”, que defendia que a navegação no mar oceano deveria ser aberta a todos os países.

Depois da Reforma e do Calvinismo, e a par com a centralização do poder real nos vários estados, a Santa Sé perdeu o seu poder de intervenção temporal, pelo que o arbítrio dos conflitos passou a ficar, exclusivamente, na diplomacia e na força das armas.

Em contraponto à teoria do “mare liberum”, os ingleses publicaram, em 1651, o “Acto de Navegação”, que deu origem ao “sistema ou pacto colonial”, pelo qual nenhuma mercadoria proveniente de fora da Europa, especialmente das colónias inglesas, podia ser transportada para Inglaterra senão em navios lá construídos, pertencentes a súbditos britânicos, com capitão inglês e três quartos da equipagem ingleses também.

Em 1822, o Brasil, numa atitude única, nunca antes nem depois seguida por mais nenhum território onde os portugueses se estabeleceram, declarou a independência, mas esta esteve directamente relacionada com a ida da família real para o Rio de Janeiro, em 1807, pela abertura dos portos brasileiros ao comércio inglês, à acção da Maçonaria e também, como reacção da Metrópole, já que esta passou a pagar impostos para o Brasil, tendo-se, de algum modo, invertido a situação entre “metrópole e colónia”. Em síntese, foram os “colonizadores” a tornarem-se independentes dos “colonizados”. Daí a atitude única. Em qualquer caso, tratou-se, primordialmente, de um assunto interno português.

No início do século XIX, surgiu a questão da escravatura e de declarar o seu tráfico como ilícito. Também neste âmbito, Portugal manteve-se pronto a colaborar e também neste âmbito, foi atacado e nos quiseram prejudicar.

Com o decorrer do século XIX, assistiu-se a uma autêntica corrida, por parte dos países europeus, a fim de ocuparem territórios no “Ultramar”, nomeadamente em África, com intentos nitidamente imperialistas. Como nestas coisas é sempre bom arranjar motivos filantrópicos, lançou-se a ideia da missão civilizadora dos europeus, o chamado “fardo do homem branco”!

Esta corrida a África culminou na Conferência de Berlim, em 1885. Tal conferência, destinada a “repartir” a África, estabeleceu que os direitos históricos não eram suficientes e que para se ter direito a um território era preciso ocupá-lo efectivamente, quer dizer, militarmente. Portugal, que em África ocupava, de um modo geral, apenas as costas dos territórios onde se estabelecera, foi um dos principais visados com esta medida.

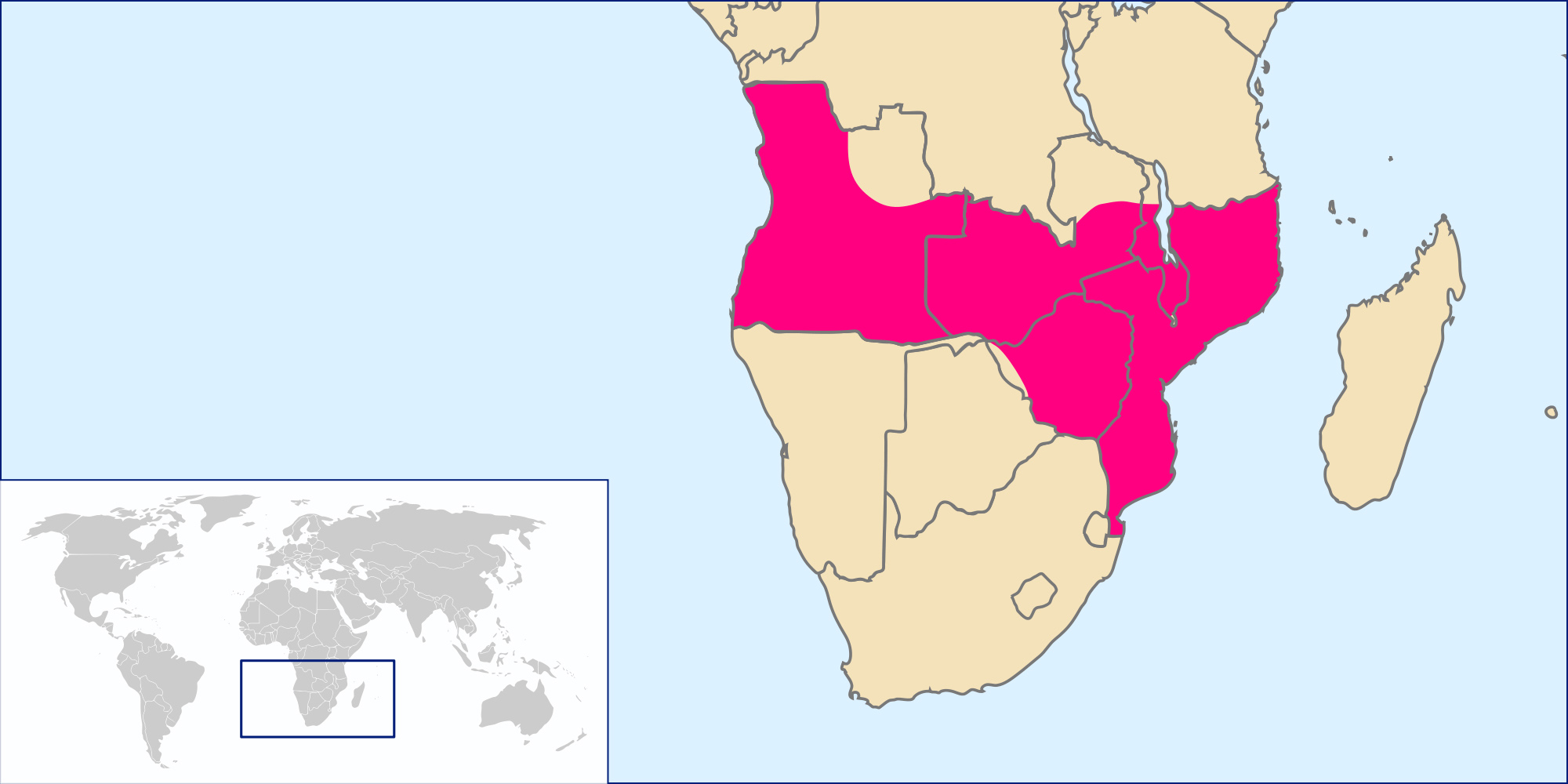

Figura 3 – Conferência de Berlim – 1884/5

Para defender os nossos interesses, iniciámos um esforço muito grande no sentido da expansão para o interior, reconhecimento das regiões mais remotas e envio de expedições militares. Após muitas dificuldades, abnegação e heroísmo conseguiu-se delimitar as fronteiras dos nossos territórios, não sem um percalço de monta: ao tentarmos ligar Angola a Moçambique, chocámos com os interesses ingleses, que pretendiam ligar o Cairo ao Cabo, o que resultou no “ultimatum” de 1890.

Figura 4 – O mapa cor de rosa deu origem ao ultimato de 1890

No entretanto, tivemos ainda que resolver – o que conseguimos em termos favoráveis – algumas cobiças estranhas, a saber: na questão dos territórios de Molembo, Cabinda e Ambriz; quanto à ilha de Bolama; e quanto à baía de Lourenço Marques.

É bom não esquecer que, ao mesmo tempo que alguns europeus ocidentais caminhavam para África e se estabeleciam no Oriente, a Rússia estendia-se para Sul e Este, chegando às costas do Pacífico e ao Mar Negro: e os Estados Unidos da América expandiam-se para Oeste, e tanto para oeste foram que, passando pelo Havai, chegaram às Filipinas!

As Américas Central e do Sul libertavam-se do domínio espanhol, pulverizando-se em inúmeros estados que acabariam por cair no domínio quase neocolonial, económico, dos EUA.

No final do século XIX e princípio do século XX, nomeadamente, em 1898, 1913 e 1938, algumas potências europeias negociaram secretamente a partilha dos territórios africanos portugueses, na tentativa de resolverem os seus conflitos à nossa custa. No entanto, nenhuma destas congeminações teve consequências.

Figura 5 – Portugal na I Guerra Mundial

Com o deflagrar da I Guerra Mundial, porém, o governo da República acabou por decidir-se pela participação portuguesa, na Flandres, sendo a sua principal justificação a salvaguarda dos territórios africanos, o que obrigou à mobilização de mais de 100.000 combatentes, metade dos quais enviados para África.

O período entre guerras foi de acalmia para nós, tendo o governo da altura feito várias reformas em relação ao Ultramar. Sem embargo, Portugal teve que lutar seriamente para se defender da extensão do sistema de “mandatos”, inventado no seio da, então, Sociedade das Nações, aos nossos territórios. Eram os “ventos da história” da altura. Antes da segunda conflagração mundial, voltou a haver tentativa por parte dos ingleses de “comprarem” a paz com a Alemanha à custa de territórios ultramarinos portugueses, o que falhou devido à política de Lisboa, agora superiormente dirigida, e à recusa dos alemães em atacarem territórios que não tivessem sido colónias suas.

A II Guerra Mundial exigiu de Portugal uma actividade diplomática intensíssima, além de um esforço de mobilização militar muito grande, de modo a dar corpo à neutralidade proclamada. Os Arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde foram fortemente reforçados por se recear a eventualidade da sua ocupação. Também se enviaram tropas metropolitanas, em missão de soberania, para Angola, Moçambique, Índia e Macau.

No conjunto dos territórios portugueses, apenas Timor, impossível de defender militarmente, foi ocupado, primeiro por australianos e holandeses e depois pelos japoneses, tendo a nossa administração sido presa. Este território veio a ser entregue no fim da guerra, não sem se ter de vencer um “excesso de zelo” australiano, indo já uma expedição militar a caminho do território para assumir a soberania.

A partir do final da II Guerra Mundial deu-se início a uma campanha para expulsar os europeus dos seus territórios nos outros continentes. O desenrolar da guerra abalara o prestígio europeu e pusera um ponto final na “invencibilidade” do homem branco.

A expulsão dos europeus começou no Oriente e teve um marco fundamental na independência indiana, em 1947. Um pouco mais tarde, o Pandita Nehru tomou a liderança dos povos do “terceiro mundo”, designação pela qual se passaram a indicar aqueles que se iam libertando do domínio colonial e que tinham como base comum a pobreza e o subdesenvolvimento.

O movimento teve o seu ponto alto na conferência de Bandung, em 1955, em que, a Nehru, se juntaram dois homens com prestígio internacional: Tito e Nasser.

Na conferência, os povos participantes proclamaram o seu anti-colonialismo militante e o seu não alinhamento em relação aos blocos que tinham as duas superpotências como polos. Este último desiderato veio a revelar-se falacioso, já que a grande maioria destes países (não alinhados), passou, objectivamente, a servir os interesses da URSS. As consequências imediatas de todo este movimento que, desde logo, se transmitiu à ONU, onde a algazarra dos recém-novos estados actuava como meio de pressão, foi o abandono, em melhores ou piores condições, pelos países europeus, das suas possessões ultramarinas.

Portugal, porém, manteve-se de pé, vendo a crise desabar à sua volta, simplesmente afirmando que nada lhe dizia respeito, já que, em termos jurídicos, não possuía colónias, não sendo por isso abrangido pela política descolonizadora propalada. A Constituição Portuguesa considerava a unidade política do todo nacional e estabelecia os mesmos direitos e deveres para todos os habitantes de todas as parcelas. A título de curiosidade, regista-se que a primeira vez que foi utilizada a expressão “províncias ultramarinas”, remonta ao ano de 1612.

Mas, uma coisa é aquilo que nós pensamos e outra aquilo que os outros pensam e, seja por estar o governo, na altura, preocupado com o problema da Índia, seja por ingenuamente se ter pensado que a paz que se vivia em África não iria ser afectada, seja, ainda, pela atitude típica portuguesa de não acautelar o futuro dando primazia à preocupação de fazer economias; ou por um conjunto das três anteriores, o que é facto é que as medidas tomadas em África ficaram muito aquém do que seria desejável para fazer face à situação que se veio a verificar.

“A África arde porque lhe deitam fogo de fora (…)

Sem África a Europa e o Ocidente não poderão sobreviver.”

Oliveira Salazar, 1959.

A subversão veio brutal no dia 15 de Março de 1961, em Angola, se bem que, já a 4 de Fevereiro, tivesse havido ataques do MPLA (?), em Luanda, a uma esquadra da polícia e a uma prisão. Assemelhando-se a hordas bárbaras, aqueles a quem chamaram de “guerrilheiros” (?!) chacinaram selvaticamente milhares de brancos, pretos e mestiços, em número nunca ao certo determinado. A ideia era provocar o pânico e, com este, originar a fuga e a quebra da nossa vontade de lutar. Mas o tiro saiu-lhes pela culatra, com a população de Angola a aguentar firme, ajudada pelos magros reforços enviados, de imediato, da Metrópole.

As forças do Exército, entretanto chegadas, coadjuvadas pela Força Aérea e Marinha, varreram em menos de seis meses todo o Norte de Angola, obrigando os elementos sobreviventes a procurarem refúgio em países limítrofes ou, em pequeno número, no mais cerrado das matas.

Figura 6 – Chegada do Batalhão 96 a Nambuangongo – 9 de agosto de 1961

A luta para eliminar estas “bolsas móveis”, reforçadas do exterior, durou catorze anos e estava quase concluída em 1974.

A Fortaleza de São João Baptista de Ajudá (de que já ninguém, por certo, se lembra), pequena relíquia das grandezas de antanho, ocupada por dois funcionários, a mulher e a filha de um deles e um serviçal (que por sinal se portaram com grande dignidade), foi “invadida” pelo Daomé, em 31 de Julho de 1961, porque – pasme-se! – constituía um perigo para a paz mundial...

A 18 de Dezembro de 1961, a União Indiana, depois de usar todos os meios ao seu dispôr para obrigar à integração do nosso Estado da Índia, cinco vezes secular, no seu território, invadiu-o. Como não tinha a força da razão usou a razão da força e fê-lo com inusitada desproporção. A resistência portuguesa, mal estruturada, claudicou ao fim de 24 horas, por decisão do governador, atendendo à desproporção das forças em presença e a instâncias do Arcebispo de Goa, no sentido de evitar perdas civis. A resistência em Damão, Diu, na ilha de Angediva, e os combates da Lancha “Vega” e do Aviso “Afonso de Albuquerque” salvaram, no entanto, a Honra da Bandeira. Jamais, porém, deveria o governo português (qualquer governo), ter reconhecido “de jure”, a integração destes nossos territórios na União Indiana, acto que resultou de cobarde invasão, seguida da ocupação militar de parte de uma nação soberana.

O início da subversão na Guiné (Janeiro de 1963) e em Moçambique (Setembro de 1964) já não nos apanhou desprevenidos. A situação evoluiu com sorte vária até 1974, ano em que a subversão em Angola estava quase esgotada, a de Moçambique estava controlada e, na Guiné, oferecia alguns cuidados, sobretudo devido à exiguidade, extensão da fronteira, tipo de terreno e clima do território, bem como ao facto de as Forças Armadas Portuguesas terem perdido, desde 1973, a supremacia aérea.

Em mais nenhum território português houve qualquer perturbação de carácter subversivo, havendo apenas a sublinhar uns quantos incidentes em Macau, em 1966, na sequência de “revolução cultural”.

Se colocarmos agora a pergunta: estariam os portugueses a mais fora da Europa? A resposta é um não óbvio. Como óbvio é o sim à questão da licitude da sua presença.

Há muitas razões para isto. A primeira é a dos direitos históricos. Tínhamos chegado a África há quase 600 anos, o que não é propriamente o mesmo que termos chegado há meia dúzia de dias. Fomos, primeiro, por razões geoestratégicas, no sentido de ganharmos apoios que nos defendessem de uma Castela unida a Aragão, de evangelização e, depois, para descobrir o desconhecido, para procurar “pimenta e cristãos”. Estabelecemo-nos em muitos lugares e, salvo raras excepções, sempre iniciámos os contactos com os indígenas amigavelmente.

Não usurpámos terra a nenhum estado reconhecido como tal e, se atacámos turcos e mouros, era por estes estarem em guerra com a Cristandade. As acções portuguesas não são isentas de erros e críticas, mas, em comparação com outros, postos em situações semelhantes, resta-nos a certeza de ter sido bem mais humana a nossa actuação. Além do mais, os acontecimentos têm que ser analisados à luz da época e não segundo os conceitos ético-morais e filosóficos de hoje.

O argumento de que não podíamos ficar com os territórios por lá haver gente antes de nós chegarmos, já está, em parte, respondido acima, mas, se quisermos levar a argumentação ao absurdo, poderemos dizer que nenhum país podia sê-lo hoje, pois, antes dos actuais habitantes, quantos outros e de diferentes etnias já lá tinham passado? O Algarve, por exemplo, foi incorporado na Coroa Portuguesa cerca de 200 anos depois de Afonso Henriques ter individualizado o condado; porque não é pedida, na ONU, a descolonização do Algarve?

E quanto aos territórios desabitados como eram a Madeira, os Açores, S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde? Têm que ser independentes à guisa de quê? E porquê só S. Tomé e Cabo Verde? Será por nestes a maioria da população ser negra? Mas desde quando é que isso é razão? Será que os Estados Unidos vão dar independência a um Estado que tenha maioria preta? Isto para não falar nos índios, que foram dizimados (como os bisontes) e vivem, hoje em dia, os que restaram, em reservas.

A Portugal assistia ainda o direito de estar no ultramar, pelo modo como colonizou os territórios onde passou.

O termo “colonização” tomou um carácter negativo porque foi confundido com “Colonialismo” e associado a “exploração”.

Ora, o termo colonização não deve ser apenas conotado deste modo, mas antes tido como sinónimo de povoamento, civilização e desenvolvimento do território.

A nossa presença nunca teve um carácter passageiro, mas sim permanente. Os portugueses onde chegavam consideravam terras e gentes como integrados na Coroa Portuguesa. As populações autóctones não eram isoladas dos metropolitanos, antes se promovia a miscigenação (ao contrário do que faziam os ingleses, holandeses e franceses). As conversões ao cristianismo eram muito mais pelo dom da palavra do que pela força (ao contrário do que acontecia com os espanhóis).

E, em tudo, e por todo o lado, cedo se desenvolveram formas de tolerância e adaptação que ainda hoje facilmente se podem constatar.

Quanto a questões de integração de populações de outras etnias e de igualdades entre raças e credos, não temos lições a receber de ninguém. Os Estados Unidos, que se proclamaram os defensores dos direitos humanos, quando declararam a independência não libertaram os escravos. Tiveram que passar pela experiência de uma guerra civil para que a escravatura visse o seu fim, numa época em que os portugueses perseguiam, como ilícito, o tráfico esclavagista.

O problema racial nos Estados Unidos só começou a ficar resolvido no fim dos anos 60 do século XX, depois de uma vaga de violência racial e amplo debate sobre o tema ter varrido a nação. Nesta época, já Portugal tinha no seu corpo de oficiais, na magistratura, na cátedra e em todas as actividades, indivíduos de todas as raças. Nem consta que, em qualquer altura, houvesse discriminação nas escolas, transportes, etc., ou pancadaria nas ruas entre indivíduos de pele distinta.

Decerto, a vida criada pelos portugueses não foi um mar de rosas, mas ninguém disse que a natureza humana é perfeita.

O desenvolvimento dos territórios nem sempre foi feito da melhor maneira, nem atempadamente, é verdade, mas o desenvolvimento está directamente relacionado com a capacidade para o realizar e a Portugal, ao longo dos séculos, nem sempre foi possível acudir a todos os lados. Mas isso era um problema interno, que só a nós dizia respeito. Sem embargo, para o período agora considerado, não nos parece que houvesse em África (excepção para a Rodésia e República da África do Sul) qualquer país que se pudesse comparar positivamente com Angola, Moçambique e Guiné, onde havia guerra, e com Cabo Verde e S. Tomé, onde sempre reinou a paz.

O desenvolvimento conseguido, no período de quase catorze anos que durou a luta, pode dizer-se que suplantou o registado nos últimos quatro séculos, visionando-se a gestação de uma grande comunidade de raças. Este seria o ponto importante que qualquer observador imparcial registaria.

Vale a pena citar Kissinger: “uma nação assume as suas responsabilidades não apenas porque tem recursos materiais, mas porque tem uma certa visão do seu próprio destino. Ao longo da maior parte da nossa história – até à II Guerra Mundial – os Estados Unidos possuíram os recursos mas não a filosofia para um papel global. Hoje em dia, o país mais pobre da Europa Ocidental – Portugal – tem os mais pesados compromissos fora da Europa porque a imagem histórica de si mesmo está ligada às suas possessões ultramarinas”.

Não se vislumbra, assim, qualquer razão imperativa para Portugal ter abandonado a sua presença fora das fronteiras europeias, a não ser, e essa seria a justificação primeira, que as populações indígenas e/ou brancas, quisessem tornar-se independentes.

Pode dizer-se, sem receio de errar, que havia pessoas que defendiam a independência. Mas qual era a sua expressão? Haverá dúvidas de que a agressão veio do exterior e que foi na sua esmagadora maioria apoiada, sustentada e inspirada pelo exterior? Alguém, em consciência, pode afirmar que havia bases permanentes da guerrilha em território nacional? Não houve um fluxo constante de refugiados que se tinham expatriado sob a ameaça dos primeiros recontros? Não havia um constante aumento do recrutamento local para as Forças Armadas? E quantas povoações estavam organizadas em autodefesa? Para os mais cépticos, adianto que a messe militar de Luanda não tinha sentinelas e que não há memória de ter havido um único rapto ou atentado contra um militar ou um seu familiar, durante o tempo em que lavrou a guerrilha. Será que isto seria possível caso a maioria da população, ou sequer uma parte significativa da mesma, odiasse assim tanto ser portuguesa?

Pode ainda alegar-se que a subversão existiu por ser negada a existência de partidos ou organizações que pudessem advogar uma separação. Mas que país existe no mundo, por mais democrático que seja, que permita impunemente a existência de organizações que pratiquem a violência? Acaso a Espanha dá independência ao país Basco? E a França permite a secessão da Córsega? E nós, vamos autodeterminar os Açores, caso a FLA passe a colocar bombas?

Houve também quem falasse que se devia fazer um plebiscito em cada território. A ideia foi avançada para Goa, e logo recebeu uma negativa da Índia. Caso o tivéssemos feito em África, alguém acredita que os nossos inimigos iriam reconhecer algum resultado que não coincidisse com os seus interesses? E, por outro lado, a soberania plebiscita-se? Aceitariam hoje em dia os espanhóis um plebiscito em Olivença?

Em súmula, a Portugal assistia o direito de estar politicamente presente fora da Europa, pela história (tendo em conta a descoberta, a posse e o reconhecimento), pelo sangue, pelas obras, pela razão, pelo esforço civilizador e evangelizador, pela alma criada e pela vontade maioritária das populações, e tinha o dever de o fazer, porque era a razão de existência, espírito de sobrevivência, protecção das vidas portuguesas e salvaguarda do património material, moral e espiritual da Nação.

O projecto português não era um projecto de passado, mas de futuro, não só para os portugueses, já que lhes garantia uma independência e um progresso que de outro modo jamais atingiriam, mas também para o mundo, porque a existência de uma sociedade plurirracial e pluricontinental, que vivesse em harmonia, seria, no campo dos princípios e da prática, um dos mais elevados, senão o mais elevado, ideal da humanidade.

*****

Feito o retrato extensivo da legitimidade que assistia a Portugal em estar presente politicamente nos seus territórios fora da Europa, resta dizer que a Nação Portuguesa aguentou firme na defesa das nossas verdades multiseculares.

Até que, após o golpe de estado ocorrido em 25 de Abril de 1974, tudo foi posto em causa por via da dinâmica dos eventos então ocorridos, com os resultados dramáticos que são de todos conhecidos.

Quando a poeira começou a assentar – e, até hoje, está longe de ter assentado – passou a ser largamente difundido e aceite uma frase que pretende condensar a síntese de todo o conflito: “a solução do mesmo era política e não militar”.

Parece que passou a ser, da esquerda à direita, uma espécie de apaziguador de consciências…

Analisemos então, a tão decantada “solução Política”.

“A primeira lição que a História e a vida nos ensinou é a da transitoriedade dos mitos, dos regimes e sistemas”.

Jaime Cortesão

De tanto ser repetido este conceito de que a solução para a guerra era “política” e não “militar”, deixou de ser um conceito para ser apenas um chavão. E deixou de ser um conceito, outrossim, pois não conseguimos vislumbrar ninguém a acrescentar-lhe substância e, ou, a explicitar em que consistiria tal solução alquímica!

Este chavão anda, por norma, acompanhado de outro que também passou a ser moda repetir-se – o que vai do bicho careta ao professor universitário: “os militares (e passam-lhes a mão pelo ego) deram tempo suficiente aos políticos para estes resolverem o problema” – a tal solução política.

Tenho visto e ouvido muita gente culta e inteligente a afirmar isto (não sei se convictamente) e ainda muitos mais a ouvirem e a abanar a cabeça e as orelhas, em sinal de concordância.

Apesar de me sentir em franca minoria, não vou deixar de me afirmar absolutamente em desacordo com o que se diz e subentende.

Comecemos pelo “tempo” que os militares “deram”.

Havendo há muito consenso que a Política é que dirige a Guerra (ultrapassados que foram os conceitos dos generais Ludendorff e Tojo), não faz sentido que sejam os militares a estabelecer o “timing” político da duração do conflito, nem sei como isso se possa fazer – imaginem o general que vai comandar as tropas americanas no Afeganistão, voltar-se para o Presidente e dizer-lhe qualquer coisa do género, o senhor resolva lá isto em três meses, que eu, ao fim desse tempo, venho-me embora…

Faz, no entanto, todo o sentido e é, aliás, imperativo, que a parte política ouça o conselho militar de modo que se consiga prosseguir uma estratégia que seja adequada, exequível e aceitável. Mas isto é outra coisa e no caso vertente sempre existiu. Só não se conseguiu, ou quis, resolver o gravíssimo problema da falta de concorrentes à Academia Militar.

Figura 7 – Nas matas de Angola

No caso em apreço não eram só os militares que tinham que “dar tempo” à política, eram também os diplomatas, os financeiros, os empresários, os professores, etc.. Havia de ser bonito cada um destes grupos ter um prazo diferente para “oferecer”…

Parece-me, até, que a argumentação está voltada ao contrário, já que o que parece lógico é ser o poder político a facultar orientação e meios para que cada um pudesse cumprir as suas missões adequadamente…

Ainda bem que não foram dizer a D. João IV que só tinha catorze anos para ganhar a guerra (isto é, arranjar uma solução política), senão os portugueses de então tinham desistido a meio e nós hoje estávamos a beber umas “cañas” no Jardim do Retiro!...

*****

Agora a célebre “solução política”. Dizer isto sem lhe acrescentar mais nada, quer dizer tudo e não quer dizer nada!

Além disso, é um pleonasmo, já que uma guerra, sendo um acto eminentemente político, o seu termo também o é.

Mesmo em caso de rendição de um comandante militar à revelia do poder político, como foi o caso do General Vassalo e Silva, no Estado da Índia. A ocupação militar indiana não foi reconhecida “de jure” pelo que o conflito não desapareceu e não tinha terminado.

Só terminou, infelizmente, quando o Dr. Mário Soares, sendo Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 24 de Setembro de 1974, durante a XXIX Sessão da Assembleia Geral da ONU, e sem estar mandatado para o efeito, resolveu comprometer-se com o seu “colega” indiano ao reconhecimento “de jure” da miserável agressão do Pandita Nehru. O que foi ratificado pelo governo português no ano seguinte.

Em segundo lugar, deve procurar-se uma solução política que satisfaça os nossos objectivos e interesses, não os do Inimigo!... E deve, tanto quanto possível, fazê-lo numa posição de força não numa posição de fraqueza.

As coisas só não se passam assim por apostasia – que foi o que aconteceu a seguir a 1974 – ou para evitar uma situação a que não se possa de todo fazer face, caso do “ultimatum” britânico de 1890. E veja-se a reacção que houve a este último, que dura até hoje – já que quando cantamos o hino nacional é contra eles (“canhões”, lia-se “bretões”) …

Ora, no caso vertente, não é sequer verdade, que se procurasse uma solução que fosse só militar, nem ela era, por si só, possível.

Por isso, o desenvolvimento económico e social se acentuou (fez-se mais em catorze anos de “guerra” do que nos 400 anos que levámos de presença); a acção psicológica era fundamental, bem como a diplomacia, etc.. E tudo isto exigia tempo.

Era do conjunto dessas acções que resultaria a tal solução política, que seria a de levar o inimigo a desistir da guerra (isto é, os guerrilheiros, já que as potências comunistas e algumas capitalistas, não desistiriam), e a integrar-

-se – os que o quisessem – no seio da comunidade portuguesa.

Mas não parece ser nada disto que aqueles que falam em “solução política” querem dizer. O que eles, aparentemente (pois nunca – insiste-se – o explicitam), querem significar é que o governo português de então se devia sentar à mesa com os dirigentes da guerrilha e negociar não se sabe bem que acordo.

É claro que, se fosse para negociar a entrega da soberania, sem mais aquelas, para os movimentos que combatiam a presença política portuguesa em África – que foi aquilo que se fez a seguir ao 25 de Abril – isso não custava nada (a não ser a eventual oposição interna) e estaria tudo como Deus com os anjos.

Mas tal solução parece que só é defendida pelos súbditos das internacionais comunistas, trotskistas, etc. e por franjas da antiga oposição dita democrática que traíram os ideais dos seus pais primo-republicanos.

Vamos tentar “ajudar” os digníssimos compatriotas que usam e abusam da expressão, sem terem a coragem, ou o saber, para a desenvolver e tornar clara.

A solução dita “política”, aliás, não passava apenas pela abertura de conversações com a guerrilha, outras hipóteses se aventaram:

Figura 8 – O General António de Spínola

As propostas foram analisadas em Lisboa, com profundidade, tanto a nível do governo, como a nível do Conselho Superior de Defesa Nacional, e ainda por diversas personalidades. Ficou decidido – e bem – não prosseguir as negociações. Em primeiro lugar, porque ao sentar Spínola e Amílcar Cabral à mesma mesa, o governo de Lisboa estava a reconhecer, implicitamente, que o PAIGC era uma força beligerante respeitável, algo que seria aproveitado, como é lógico, pelos outros movimentos.

Tal facto teria amplas repercussões na imprensa internacional. O PAIGC não se limitaria, naturalmente, a fazer reivindicações apenas sobre a Guiné, procuraria englobar Cabo Verde, onde nunca se tinha disparado um tiro; a partir do momento em que aceitássemos um cessar-fogo, ficaríamos com as mãos amarradas para fazer fosse o que fosse, ao passo que o PAIGC conservaria toda a liberdade para fazer o que bem entendesse. E havia a hipótese de nos serem preparadas várias armadilhas.

De resto, não se percebia muito bem como seriam as relações entre a tropa portuguesa e os guerrilheiros. Independentemente do que acontecesse, o início das negociações seria sempre visto como uma vitória para o inimigo e teria uma acção moralizadora nas suas hostes.

Mesmo na suposição de que tudo corresse bem, seria impensável que Sekou Touré e a URSS aceitassem tal acordo. Amílcar Cabral seria facilmente denunciado como revisionista ou como traidor e a luta prosseguiria apoiada em grupos ainda mais pequenos. Ora, o efeito de tudo isto sobre o moral das tropas portuguesas poderia ser catastrófico, a confusão ficaria rapidamente instalada e sobreviria, depois, uma desmobilização psicológica, pois a mensagem que se estaria a transmitir era que a guerra tinha chegado ao fim e que, portanto, o regresso a casa estava próximo.

Para além de tudo isso, nenhuma decisão deveria ser tomada em relação à Guiné que não tivesse em conta o seu impacto nas restantes parcelas de Portugal, nomeadamente, Angola e Moçambique. Spínola foi informado de que as soluções tinham de ser pensadas tendo em conta o contexto global do conflito, ou seja, não podiam ser vistas apenas no contexto guineense.

Foi nesta entrevista com o chefe do governo que este último proferiu a célebre frase que apontava para a possibilidade de uma derrota militar na Guiné, o que muito escandalizou o general, que pelos vistos nunca aceitou nem digeriu a argumentação apresentada, tendo regressado a Bissau visivelmente transtornado.

A partir de então, espalhou-se a ideia de que a solução era “política” e não militar; que os militares deram tempo e até encontraram soluções para a guerra, que os políticos em Lisboa é que não queriam; além do mais, não se importando com uma derrota militar.

Deste modo era preciso muito cuidado em nos enlearmos em negociações que deviam ser discretas, de preferência em países terceiros e com o objectivo primordial de trazer os dirigentes ou facções dos movimentos a integrarem-se na comunidade portuguesa.

Outro tipo de contactos que tiveram alguns resultados e um revés grave (a morte dos três majores, um alferes e um guia civil na Guiné) e que visavam a deserção, para o nosso lado, de guerrilheiros e até figuras gradas do Inimigo.

Mesmo depois do General Spínola ter proibido contactos com guerrilheiros visando esse fim, esses contactos existiram, em Junho de 1973, como relatado num documento elaborado pelo Coronel Vaz Antunes – oficial dotado de valor militar e patriotismo inquestionáveis – intitulado “Diligência Interrompida”. Diria, estranhamente interrompida, pois possibilitaria a deserção de um importante núcleo de guerrilheiros do PAIGC.

Ainda hoje ninguém respondeu à última pergunta deixada por aquele oficial, no fim do documento.

“Não deixeis que ninguém toque no território nacional – conservar intactos na posse da nação os territórios de além – mar é o vosso principal dever. Não ceder, vender ou trocar ou por qualquer forma alienar a menor parcela de território, tem de ser sempre o vosso mandamento fundamental.

Se alguém passar ao vosso lado e vos segredar palavras de desânimo, procurando convencer-nos de que não podemos manter tão grande império, expulsai-o do convívio da Nação”.

Norton de Matos

Mensagem aos novos de Portugal[1]

Recordo que estas últimas campanhas ultramarinas não foram um acidente de percurso, mas apenas as últimas, de centenas/milhares de acções que se prolongaram à escala planetária durante quase 600 anos.

Um feito assombroso, tendo em conta os nossos quase sempre limitadíssimos recursos humanos e materiais. Permitimo-nos, no entanto, chamar a atenção para a especificidade desta última campanha, e não temos dúvidas em afirmar que foi aquela que conduzimos melhor, desde os tempos do grande Afonso de Albuquerque, aquele que concebeu, pela primeira vez, uma estratégia de poder naval à escala do hemisfério e que ainda hoje se mantém actual. E fizemo-lo vitoriosamente, com a excepção da perda do Estado Português da Índia pela desproporção colossal de forças em presença, pela hipocrisia das grandes potências e ainda pela traição de alguns países, ditos amigos e aliados.

Perdemos pelo direito da força, mas não pela força do direito. Tal só aconteceu quando um governo da época conturbada de 1974/75 decidiu, aleivosamente, reconhecer “de jure” a inqualificável e brutal invasão de Goa, Damão e Diu, pela União Indiana, atitude a todos os títulos mais gravosa do que a ocupação de Timor-Leste por tropas indonésias, em 1975.

Depois disso, as forças portuguesas, que tinham cerca de 230 mil homens em pé de guerra espalhados por quatro continentes e três oceanos, combateram em três teatros de operações distintos, separados por milhares de quilómetros da sua base logística principal (que era a Metrópole), fazendo uma guerra limpa, contando apenas com os recursos próprios, sem fazer uso de alianças militares, nem de generais ou almirantes importados. E se estão recordados, nunca faltaram munições no Cacheu, rações de combate na N’Riquinha ou sobressalentes em Mueda!

O Estado-Maior do Exército funcionava apenas das 13 às 19 horas, e o Secretariado-Geral para a Defesa Nacional possuía apenas três pequenas repartições.

Combatíamos contra forças apoiadas por todo o bloco comunista – o que se passou baseou-se fortemente na lógica da Guerra Fria – e afro-asiático e ainda, com apoio político, moral, financeiro – e, até militar, de muitos países do bloco ocidental, alguns dos quais faziam parte das mesmas alianças que Portugal.

Não existe paralelo – tanto quanto permitem alcançar os nossos conhecimentos de história militar – em nenhuma campanha contemporânea.

Por isto, os nossos combatentes merecem a nossa homenagem, o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Foi Portugal no seu melhor!

Com a guerra ganha em Angola e controlada em Moçambique e na Guiné, acabámos por claudicar, encerrando vergonhosamente a nossa presença política no Ultramar.

Uma guerra é acima de tudo uma luta de vontades e a nossa quebrou primeiro. “A maneira portuguesa de estar no Mundo”, obra genuinamente Lusitana, foi minada pelos interesses internacionais conjugados do capitalismo apátrida e do marxismo internacionalista, mas baqueou, sobretudo, por falhas graves no miolo do poder estatal e de algumas instituições que eram fundamentais à Nação.

Tudo desembocou no que se chamou de “descolonização”, desastre que relega Alcácer-Quibir para a categoria de um desaire menor, e onde nada foi acautelado.

Assim se amputou a Nação irremediavelmente. E se quisermos responder conscientemente à pergunta de quem ganhou com todo este processo, teremos que responder: ninguém.

Este é o resultado final de um processo que alguns iniciaram e não souberam/soubemos controlar, por muito que isso nos custe admitir.

Lamentamos ter de dizer estas coisas completamente à revelia do discurso oficial e oficioso dos últimos quarenta e um anos.

Para muitos, o atrás exposto será até uma torrente de enormidades, mas o nosso espírito está sereno pois dizemos o que pensamos e pensamos o que dizemos, sem estarmos enfeudados a interesses que não sejam os estritamente nacionais. Sentimo-nos por isso na obrigação moral de dar à estampa outra maneira de ver os acontecimentos e de perscrutar intenções mesmo correndo o risco de agredir sensibilidades e consciências.

Não soubemos “merecer dos nossos antepassados”, poderá ser a síntese que nos leva ao veredicto final: a geração que não soube defender a Pátria, por não ter sabido amá-la, acarretará para sempre, perante a posteridade, a responsabilidade e a vergonha de a ter deixado perder.

Portugal ficou exangue, mas não morreu. Está ainda baralhado, mas há-de acordar.

Essa responsabilidade também é nossa.

[1] E continuava: “proclamai sempre bem alto, por forma que todo o mundo vos oiça, que nunca consentireis que os territórios de Além-mar, onde há quase cinco séculos trabalhamos sejam transformados em “terras de ninguém”, onde outros povos se possam estabelecer livremente ou onde se queiram fazer ensaios utópicos de quaisquer internacionalizações. Esses territórios, dizei-lhes, constituem províncias tão portuguesas como as da Metrópole, a Nação é só uma e qualquer horda demográfica ou capitalista, que pretendesse invadir Angola e Moçambique seria recebida por vós como se tentasse ocupar Lisboa”. Norton de Matos foi Alto-Comissário, em Angola, de 1921 a 1923.