Nº 2677 - Fevereiro/Março de 2025

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

O Exército Português tem cumprido as missões que lhe são atribuídas com um grau de eficácia assinalável, especialmente se tivermos em conta os desafios e dificuldades com que se depara. Durante as últimas décadas, as solicitações efetuadas à organização foram exigentes, mas não corresponderam à totalidade da extensão do que pode vir ser solicitado a um exército. Em boa verdade, considerando o nível de ambição legalmente definido para o seu emprego, verifica-se que a capacidade operacional do Exército se encontra inexoravelmente debilitada. As evidências demonstram que, embora se mantenha uma capacidade de atuação nos diversos cenários previstos na missão do Exército de acordo com os documentos enquadrantes da Defesa Nacional, o produto operacional alcançável é limitado e sempre à custa de importantes efeitos colaterais para a eficiência global da Instituição nas suas mais diversas áreas de atuação.

O conjunto de fatores, endógenos e exógenos ao Exército, que influenciam o desenvolvimento e manutenção de uma capacidade militar terrestre, é muito alargado. Este artigo tem como objetivo identificá-los, analisar as dinâmicas que lhes são inerentes e refletir sobre a sua evolução no contexto específico do Exército Português. Fá-lo em quatro dimensões: temporal, olhando para o que o passado nos mostra sobre as abordagens nacionais ao desenvolvimento de capacidades terrestres; organizacional, refletindo sobre a influência da cultura da Organização; conceptual, focando a natureza própria das capacidades terrestres e do ambiente em que se empregam; e contextual, ponderando as dinâmicas das organizações internacionais que integramos e o contexto geopolítico e social que enfrentamos.

A reflexão foca-se, sobretudo, nos fatores endógenos, por serem os que, em larga medida, podem ser influenciados pelas dinâmicas internas da Instituição. Não obstante, considerando a interdependência e influência entre fatores endógenos e exógenos, seria impossível não abordar os últimos, embora, em determinados casos, numa perspetiva meramente concetual.

O presente texto encontra-se articulado em seis secções. Inicia por delimitar os conceitos operatórios, algo que é efetuado nas secções 1 e 2. Na primeira, carateriza-se o conceito de “capacidades militares terrestres”, e na segunda procede-se à identificação dos fatores que influenciam o desenvolvimento e a manutenção de uma capacidade militar. Segue-se, na secção 3, uma análise do passado profundo do Exército, à luz de contextos que encerram caraterísticas gerais que têm muitos pontos comuns às verificadas nos tempos atuais. A secção 4 debruça-se sobre o passado mais recente, que determinou as atuais capacidades do Exército Português e a seguinte apresenta as exigências militares do atual contexto geopolítico e o seu impacto nas organizações internacionais em que Portugal se insere, com destaque para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). Finalmente, a secção 6 procura responder à questão central de como gerir o conjunto dos fatores descritos e analisados, de modo a otimizar as opções de edificação e manutenção das capacidades do Exército Português. O texto encerra com uma nota final.

Não existe uma definição única para capacidade militar. A NATO define-a como a “capacidade de criar efeitos através do emprego de um conjunto integrado de aspetos categorizados como doutrina, organização, treino, material, desenvolvimento da liderança, pessoal, instalações e interoperabilidade”1.

Por sua vez, a União Europeia (UE) define capacidade militar como a “capacidade de realizar ações para atingir efeitos. Capacidades são definidas por requisitos mínimos ao longo de linhas de desenvolvimento (Conceito, Organização, Treino, Material, Liderança, Pessoal, Instalações, Interoperabilidade)”2.

A nível nacional, o Conceito Estratégico Militar define Capacidade Militar como o “conjunto de elementos que se articulam de forma harmoniosa e complementar e que contribuem para a realização de um conjunto de tarefas operacionais ou efeito que é necessário atingir, englobando componentes de doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade, entre outras (DOTMLPII)” (2014).

Destas definições, importa reter alguns aspetos-chave, centrais para a nossa reflexão: que uma capacidade militar é composta por um conjunto de elementos que se articulam entre si, que permite realizar ações e produzir efeitos e que se desenvolve através de vários componentes ou vetores. Uma das características específicas das capacidades militares terrestres, como veremos adiante, é o elevado número de elementos que as compõem, tornando-as especialmente complexas e carecendo de cuidada articulação e interoperabilidade.

Não obstante as definições de Capacidade Militar serem, em grande parte, similares na doutrina nacional e na das organizações internacionais que Portugal integra, é importante perceber que a definição, organização e articulação dessas capacidades nos sistemas que enformam as forças terrestres de diferentes países é muito distinta, dependendo de variados fatores, sejam eles organizacionais, culturais, concetuais, conjunturais, ou outros.

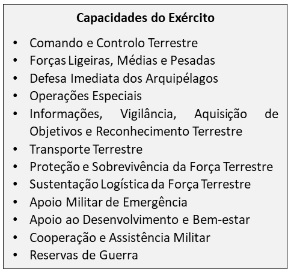

Em Portugal, o documento “Sistema de Forças”, no seu anexo B – Missões, Áreas de Capacidade e Capacidades (Não Classificado) (CCEM, 2014), apresenta como capacidades do Exército as constantes da Figura 1. Cada uma destas é desenvolvida através dos diferentes vetores, já aludidos, e materializa-se em vários elementos, incluindo, entre muitos outros, forças operacionais.

A definição, organização e articulação de capacidades realiza-se no âmbito de um processo de planeamento de defesa que pode ter variadas abordagens – pode ser baseado em capacidades, em cenários, na ameaça, entre outras. Independentemente da abordagem utilizada, estes processos seguem ciclos que incluem, genericamente, as fases de direção política, definição de objetivos, desenvolvimento de conceitos operacionais e doutrina de emprego, avaliação das capacidades existentes, desenvolvimento e priorização de opções, e aprovação de planos de desenvolvimento de capacidades.

Estes ciclos são morosos, produzem resultados no longo prazo e têm interdependências, quer entre os vários ramos das Forças Armadas, quer entre os seus múltiplos componentes organizacionais internos. Por tal razão, a sua reorientação é, para além de demorada, normalmente complexa e onerosa.

Pelo apresentado, verifica-se uma máxima bastante usada, mas que se mantém atual e pertinente: as capacidades militares não se improvisam. São fruto de um planeamento de longo prazo, cuidado, moroso e complexo, carecendo de ação equilibrada, coordenada e concorrente nas suas diversas componentes, definidas anteriormente: doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade. O seu desenvolvimento e manutenção são, ainda, influenciados por inúmeros fatores, que nos propomos identificar e caraterizar, pois podem ter impacto significativo na eficiência das capacidades e, em consequência, no produto operacional do Exército.

Figura 1 – Capacidades do Exército (CCEM, 2014).

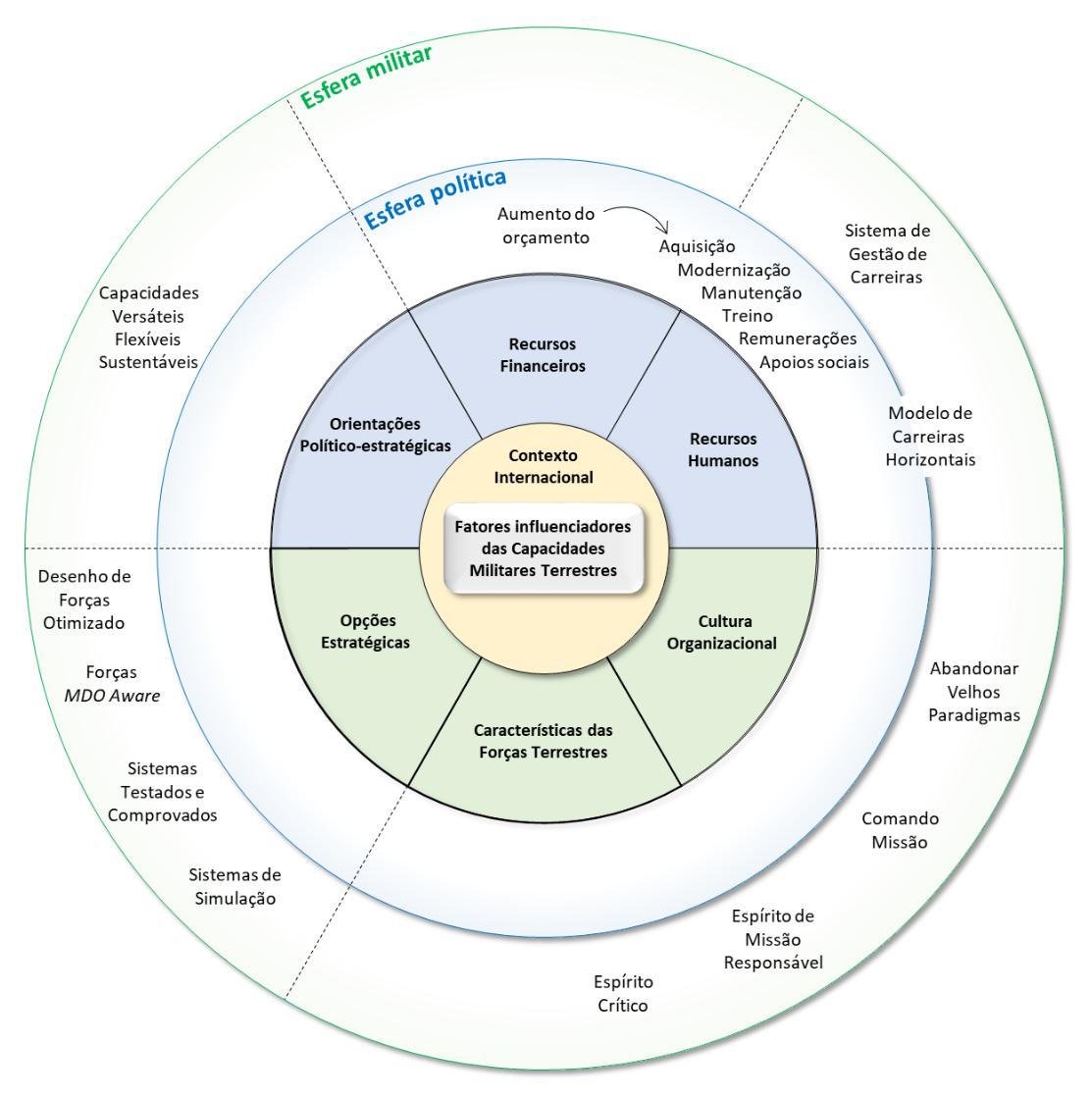

Regressamos ao ponto de partida: há vários fatores, exógenos e endógenos, que influenciam o desenvolvimento e a manutenção das capacidades militares terrestres. Desses, selecionámos um conjunto limitado, que nos pareceu ter maior relevância para o prosseguimento da presente reflexão. Na consciência de que existem outros fatores, temos segurança suficiente para afirmar não ter colocado de parte nenhum dos essenciais.

Assim, entre os exógenos, incluem-se o contexto internacional, as orientações político-estratégicas, e os recursos financeiros e humanos disponíveis. Já nos endógenos, encontramos as opções estratégicas adotadas, a cultura organizacional e as próprias características das Forças Terrestres.

Seguindo a ordem elencada, começamos com o contexto internacional (geopolítico e das organizações que integramos). Este influencia, em grande medida, as opções tomadas a nível político e militar, pois tem impacto nos interesses do Estado e nas suas relações com outros atores, estatais e não estatais. Não obstante, esta influência é muito relativa e depende, em grande medida, do grau de ameaça face aos interesses nacionais, percecionado pelos agentes políticos e, em menor grau, pelas chefias militares. Um bom exemplo desta relatividade é a atual situação de conflito em grande escala entre a Rússia e a Ucrânia, que, no caso nacional, não motivou diretamente um reforço de investimento ou uma reorientação na natureza das capacidades atuais, principalmente porque a perceção de ameaça aos interesses nacionais continua a ser muito reduzida. Todavia, em países como a Polónia ou os estados bálticos, o reinvestimento em novas e mais capacidades sofreu um acréscimo muito significativo, tendo em conta a posição geográfica destes países e a sua perceção em relação à ameaça que a Rússia representa para os seus interesses nacionais.

Prosseguindo, as orientações político-estratégicas são um fator incontornável no desenvolvimento e manutenção de capacidades militares. Influenciadas pelo contexto internacional, por interesses permanentes e conjunturais, pelos recursos financeiros disponíveis, por questões ideológicas, ou por uma combinação destes fatores, são indispensáveis e incontornáveis num estado de direito democrático. São, inexoravelmente, também influenciadas, em maior ou menor escala, pelas chefias militares, através das relações estabelecidas com a tutela.

Por seu turno, os recursos financeiros, por motivos óbvios, têm um impacto considerável no desenvolvimento e manutenção do Instrumento de Poder Militar, existindo uma relação direta entre a riqueza de um estado e as suas capacidades. Contrariamente ao que é voz corrente, este é um dos fatores em que mais facilmente se pode atuar no sentido de reforçar as capacidades militares. Tal depende, obviamente, de opções políticas que terão impacto noutras áreas da governação. Mas é, mesmo assim, uma opção ao alcance do Estado com efeitos relativamente rápidos, o que não se verifica com outros fatores, como o contexto internacional, os recursos humanos ou as características das forças.

Por fim, ainda no campo dos fatores exógenos, temos os recursos humanos disponíveis. Sendo o “Pessoal” um dos componentes ou vetores de desenvolvimento das capacidades, os recursos humanos são essenciais para aquelas se desenvolverem e operarem de forma eficiente. A disponibilidade de efetivos para as fileiras depende de fatores de natureza diversa, de que destacamos a demografia, a conjuntura económica e social, as políticas de recrutamento e salariais, e a imagem e aceitação das Forças Armadas pela sociedade. Como mencionado anteriormente, as opções tomadas pelo Estado no sentido de aumentar a disponibilidade – e o recrutamento – dos recursos humanos carecem, geralmente, de períodos longos para a obtenção dos efeitos desejados, o que torna este um dos fatores influenciadores mais críticos das capacidades militares.

Centrando-nos, agora, nos fatores endógenos, encontramos, desde logo, as opções estratégicas adotadas pelas chefias militares. Estas materializam-se numa visão, da qual decorrem objetivos para a concretizar e vias para os atingir. As opções estratégicas dependem, obviamente e antes de mais, das orientações político-estratégicas e dos recursos financeiros disponibilizados. Mas também dependem de outros fatores exógenos e endógenos, como o contexto internacional e a cultura organizacional vigentes. São, sem dúvida, o fator mais diretivo do desenvolvimento das capacidades e também o que se encontra mais ao alcance das chefias militares para influenciar esse processo.

A cultura organizacional é outro fator que tem impacto na edificação de capacidades. A cultura de uma organização militar deriva, em grande parte, da sua história, dos seus valores, das características sociais da população, das experiências vividas e partilhadas pelos seus elementos. Estas dimensões têm impacto na filosofia de comando e liderança, nas estruturas hierárquicas, na disciplina, nas tradições e no espírito de corpo, entre outros. Destes, destaca-se a filosofia de comando e liderança como o que mais influencia o processo de desenvolvimento e manutenção das capacidades. Lideranças transformacionais, que motivem e inspirem os subordinados, fortalecendo a sua autonomia e promovendo a iniciativa, o espírito crítico, de aprendizagem contínua e a inovação, contribuem significativamente para o desenvolvimento e manutenção de capacidades eficientes. Pelo contrário, lideranças extremamente diretivas criam dependências excessivas dos chefes que limitam a autonomia e a iniciativa dos subordinados, e reduzem a criatividade e capacidade de inovação, refletindo-se negativamente no processo de desenvolvimento e manutenção das capacidades da organização. Pela sua natureza de bastião último da garantia da segurança e da independência nacional, a cultura militar tem enraizado o compromisso com o permanente cumprimento da missão, sob quaisquer circunstâncias. Embora nobre e desejável, se não for acompanhado de sentido crítico e de uma boa dose de realismo, este sentimento pode conduzir, em situações de carências importantes, a uma falsa perceção da capacidade de atuação da organização, com impactos negativos na sua eficiência e nas condições de trabalho dos seus recursos humanos.

Por fim, as próprias características das Forças Terrestres, como a complexidade, a versatilidade, a resiliência e a persistência. Estas têm grande influência não só no desenvolvimento das capacidades militares terrestres, como na sua manutenção. A complexidade vem diretamente das características do ambiente terrestre e da interação das forças com este. A possibilidade, e necessidade, de utilizar as diferentes características do terreno, de as explorar no sentido de potenciar ou mitigar os efeitos da aplicação do instrumento militar, exige um conjunto alargado de elementos de combate com funções específicas e, por vezes, altamente especializadas, que necessitam de ser coordenadas e sincronizadas no espaço e no tempo. O desenvolvimento de capacidades que integram elevados números destes elementos, que têm de ser interoperáveis, é complexo e necessita de continuidade, sob pena da introdução de componentes novos tornar outros existentes obsoletos ou menos eficazes. A versatilidade é conferida, antes de mais, pela natureza humana da sua base. Atuando em fatores não-tecnológicos, como a doutrina e o treino, é possível reorientar a aplicação das forças terrestres para novos desafios, tornando-as instrumentos muito relevantes para atuar num número alargado de cenários e missões de natureza muito diversa. Por último, a resiliência e a persistência advêm da menor dependência, comparativamente aos outros Ramos, de plataformas altamente tecnológicas e onerosas, o que se traduz numa menor necessidade de apoio logístico complexo. Tal facto, aliado às inúmeras possibilidades de proteção, dissimulação e dispersão proporcionadas pelo ambiente terrestre, traduz-se numa maior resistência dos componentes humanos e materiais da força3. Estas características manifestam-se na capacidade de uma força continuar a cumprir a missão, mesmo com limitações, derivadas da degradação, ainda que importante, das suas capacidades. Um batalhão a duas companhias consegue cumprir grande parte das missões de um batalhão a três companhias. Fá-lo-á menos eficientemente, mas continuará a fazê-lo. Como consequência, é muitas vezes criada a ilusão de operacionalidade de uma força, mesmo quando os seus níveis de pessoal e material descem a patamares críticos, bem abaixo do escalão ou nível mínimo que garantiria a sua funcionalidade.

Reiteramos que os fatores aqui brevemente caracterizados não são os únicos que influenciam o desenvolvimento e a manutenção das capacidades militares terrestres. No entanto, um olhar sobre o passado permite perceber que estiveram, com maior ou menor influência, na base de inúmeros e recorrentes problemas observados na evolução do Exército Português ao longo dos tempos, como se descreverá de seguida.

Para podermos considerar um exército com as principais caraterísticas enquadrantes de hoje, temos de remontar ao início do século XVII, com o “exército nacional” de Maurice de Orange-Nassau. Por volta de 1600, no centro e norte da Europa, o soldado passou a depender de uma instituição militar, e não de um senhor nobre. O avanço tecnológico que se vivia e que não mais parou, ditou muito rapidamente a necessidade de um saber especializado e de escalões hierárquicos percorridos segundo a antiguidade e não sob critérios de sangue. Pese embora a nobreza tenha prevalecido entre a oficialidade na maior parte dos reinos europeus4, novas formas de nobilitação advieram da, agora, profissão das armas.

Em Portugal, o acompanhamento da evolução geral fez-se com um desfasamento temporal significativo face ao que ocorria além dos Pirenéus. Em boa verdade, após uma fase medieval de construção do território, até ao século XV, e da expansão extracontinental que se seguiu, as tentativas de organização territorial do Exército iniciam verdadeiramente uma geração após Maurício de Nassau com o germânico Conde de Schonberg, em plena campanha da Restauração (1660-1668). Discípulo de Turenne, foi nomeado mestre-de-campo-general do Alentejo, havendo encontrado desorganizados, quer o sistema defensivo, quer as tropas. A despeito dos obstáculos colocados pelos generais portugueses, para os quais o militar estrangeiro era um intruso a quem importava dificultar a ação, Schonberg introduziu os métodos europeus no Exército e foi, em grande medida, responsável pelas vitórias do Ameixial, do cerco de Évora e de Montes Claros5.

Decorrida uma geração, em 1698, as dificuldades militares do reino eram de tal ordem que foi pedido às cortes um subsídio complementar de 600 mil cruzados6. Apesar desta medida, em 1703, quando iniciou a Guerra da Sucessão de Espanha, nada tinha sido feito e o Exército português encontrava-se “quase inexistente”7. A organização militar readquiriu centralidade e o país recebeu o reforço de tropas estrangeiras, maioritariamente inglesas, que totalizaram 12 mil efetivos. Foi neste contexto de guerra que, em 1706, D. João V estipulou novas ordenanças e tentou aproximar o Exército português do modelo francês. Contudo, terminado o conflito, as tropas foram reduzidas somente ao suficiente para a defesa das praças fronteiriças, regressando rapidamente o desleixo e a indisciplina8.

Quando, em 1750, D. José ascendeu ao trono, a situação do Exército não era animadora. O secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros e da Guerra, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de Pombal, tomou medidas que incluíram a compra de diverso material a Inglaterra, mas, ainda assim, em 1761 os soldados não eram pagos e os efetivos estavam longe de estar preenchidos, não havia exercícios de tiro nem praticamente nenhum treino e a generalidade dos oficiais preferia levar uma vida social intensa a estar nos aquartelamentos. No quadro da Guerra dos Sete Anos, Espanha invadiu Portugal em 1792, altura em que Pombal tinha conseguido fazer crescer o Exército de 18 mil para 60 mil efetivos. De Inglaterra chegou um reforço de 8000 homens enquadrados por vários oficiais, entre eles o conde Wilhelm von Schaunburg-Lippe. Nomeado marechal-general e comandante-chefe de todas as forças portuguesas e aliadas, criou um exército moderno e introduziu doutrina de inspiração prussiana, incluindo regulamentos que vigoraram até bem entrados no século XIX. Permaneceu em Portugal até 1768, mas, logo após a sua partida o Exército não só perdeu aptidões como foi incapaz de acompanhar o enorme dinamismo técnico que se fazia sentir na Europa transpirenaica9.

Um quarto de século decorrido, foi possível ao Exército enviar uma divisão para combater contra a França Revolucionária, no Rossilhão. Esta, constituída por 5400 militares, era comandada por um tenente-general graduado britânico, John Forbes Skelater e não teve mau desempenho. Aparentemente, a organização desta força expedicionária não conheceu contratempos e encontrou motivação por parte dos oficiais portugueses, mas a situação do Exército em geral não era uniforme. Um intelectual alemão que visitou Portugal em 1798, registou as suas impressões sobre o Exército, notando a assimetria entre os regimentos encarregues das praças de fronteira e os restantes, sendo que os primeiros apresentavam melhor condição militar. Em todo o caso, os soldados eram mal pagos. Durante a Guerra das Laranjas, em 1801, este Exército quase não ofereceu combate e, logo após final da campanha, que durou três semanas, foi escolhido um novo oficial estrangeiro para ensaiar a remodelação, desta feita, o conde de Goltz, prussiano. Permaneceu onze meses em Portugal e, dele, só se conhece uma circular10.

Pouco depois, durante a Guerra Peninsular, entre 1808 e 1814, o Exército foi drasticamente reorganizado, pelas mãos de William Carr Beresford e de Miguel Pereira Forjaz. O general britânico afastou boa parte dos oficiais que não tinham seguido com a Legião Portuguesa para combater ao lado de Napoleão, substituindo-os por uma geração mais jovem e mais promissora e, sob o comando de Wellington, atuando em conjunto com parte do exército britânico, foi capaz de se transformar numa estrutura de campanha formidável, que expulsou os franceses da Península, até Toulouse, em 181411. Finda a guerra na Europa, Beresford manteve-se à frente dos destinos das tropas portuguesas até 1820, num crescente mal-estar que desenvolveu um sentido corporativo português contra os oficiais estrangeiros nas fileiras. Nesse ano, os vencimentos conheciam seis meses de atraso e a revolução liberal iniciou uma reforma que, entre 1821 e 1823, regulamentou o tempo de serviço militar, extinguiu os corpos de milícias e de ordenanças e constituiu as guardas nacionais. Quase nada passou do papel, até porque as guerras civis que se seguiram, até à Regeneração, foram protagonizadas por tropas que eram um misto de forças regulares e guerrilhas, quer do lado liberal, quer do lado miguelista, até 1834 e, entre liberais radicais e conservadores, até 184912.

Logo a seguir, na segunda metade do século XIX, o avanço para África, em busca de recursos, condicionou parte da organização dos exércitos europeus, passando estes a ter uma fração colonial que conheceu uma aceleração a partir da década de 1870. Antes, em 1861, Fontes Pereira de Melo tinha iniciado em Portugal um processo de modernização militar, com material comprado a Inglaterra, especialmente armamento ligeiro e artilharia. Divisou-se um exército metropolitano de um colonial, não sem oposição do oficialato continental, que se opôs sempre à constituição de uma instituição colonial estável. Em consequência, as operações militares desenvolvidas em África, apesar de terem contribuído para o prestígio de uma geração de oficiais, foram conduzidas através de expedições enviadas da metrópole, conjugadas com o uso tropas nativas, com maiores custos e menor eficácia do que teria a constituição de uma força permanente13.

Chegado à Grande Guerra, de 1914-1918, o país confrontou-se com a resistência britânica à entrada no conflito, não só porque a passagem de neutral a beligerante alargaria demasiado o teatro de operações no Atlântico, aumentando os encargos para a Royal Navy, como também uma participação portuguesa no front, constituiria mais uma vulnerabilidade do que um benefício. Em boa verdade, depois da mobilização e aprontamento do Corpo Expedicionário Português, em 1916, entre o desembarque em Brest, em janeiro-fevereiro de 1917 e a entrada nas trincheiras, em novembro, o Corpo Expedicionário Português requereu dez meses de treino de adaptação, providenciado por ingleses e franceses. Ainda assim, em abril de 1918, no quadro da última grande ofensiva alemã, o ponto de rotura escolhido por Von Quast coincidiu, precisamente, com a posição da divisão portuguesa. Na Primeira Guerra Mundial, no teatro europeu, o Exército português não se encontrava no mesmo nível técnico e material dos seus congéneres aliados.

O momento seguinte em que a perspetiva de um conflito tornou evidente a necessidade de ajustamentos foi a Segunda Guerra Mundial, mas a neutralidade mantida conduziu a que as maiores reformas decorressem do quadro geopolítico do pós-guerra. Na génese das forças militares da NATO, Portugal equacionou inicialmente contribuir com quatro divisões, acabando por reduzir o nível de ambição para uma só. As fragilidades do Exército português eram conhecidas dos Aliados pelo que, entre 1953 e 1956, o Supreme Headquarters Allied Powers Europe manteve uma missão de assessoria permanente em Portugal. Quanto à Divisão, foi constituída por uma componente permanente e uma outra rotativa, de várias unidades que reuniam uma vez por ano para manobras, em Santa Margarida. Durante a década de 1950, a Divisão foi sendo desenvolvida e articulada em brigadas, mas a emergência do conflito em África relegou para segundo plano a contribuição nacional para a NATO14.

Estabelecido o regime democrático e terminada a guerra em África, o Exército foi reorientado para a Aliança, desta feita através de uma brigada mista, para a qual uma parte significativa dos meios foi fornecida ao abrigo de planos de ajuda e protocolos estabelecidos com os EUA, o Reino Unido, o Canadá e a Noruega15. Tal como tinha ocorrido com a Divisão Nun’Álvares, a agora Brigada Mista Independente materializava o que de doutrinária, tática e tecnologicamente existia de mais avançado no Exército, contrastando com o remanescente das forças, uma ou mais gerações de desenvolvimento militar mais atrasado.

Uma análise superficial do relato dos momentos em que a prontidão do Exército Português foi convocada, leva-nos a fixar-nos numa constante, relacionada com a inadequação inicial às condições requeridas, ainda que posteriormente fosse dada uma resposta ajustada, a maioria das vezes com recurso a apoio estrangeiro. Todavia, para além desta primeira impressão, há que considerar dois fatores:

Em primeiro lugar, como os momentos apresentados foram aqueles em que o Exército estava menos preparado, poder-se-á perguntar se não houve períodos em que o Exército esteve preparado. A questão, apesar de justa, é pouco relevante para o assunto em apreço, pois o critério de escolha não residiu nas conjunturas em que o Exército se encontrava menos preparado, mas sim nos contextos em que Portugal foi exposto a uma ameaça de magnitude tal, que convocou o empenhamento decisivo do Exército. E nesses momentos, o apresentado é um retrato da situação geral. Em abono da verdade, identificam-se alguns contextos para os quais o Exército esteve preparado e respondeu à altura: ocorreu, em parte, na campanha do Rossilhão, na “Pacificação” de África no século XIX, na guerra de África de 1961-74 e também no quadro das operações de resposta a crises, iniciadas na década de 1990, nos Balcãs.

Em todas as ocasiões referidas, o grau de esforço requerido ao Exército foi relativamente manejável. No caso do Rossilhão, a operação foi efetuada por uma força expedicionária que se juntou a um exército espanhol que contava com 20.000 efetivos. Essa “divisão auxiliar” portuguesa combateu durante cerca de um ano sem ser substituída e regressou a Portugal depois da assinatura da paz de Basileia, imposta a Madrid pela França Revolucionária. Nas campanhas de África do final do século XIX e início da centúria seguinte, as forças enviadas da Metrópole rondaram o milhar de efetivos por expedição, combatendo contra um adversário tecnologicamente menos desenvolvido. O conflito de 1961-74 foi longo, mas de baixa intensidade. As operações de resposta a crises, sem deixarem de ser perigosas e exigentes, decorrem praticamente ausentes de atrição de combate.

Em segundo lugar, há que colocar alguns filtros sobre os quase quatro séculos de arco temporal. Os comandantes militares dos séculos XVII e XVIII serviam o rei, enquanto soberano, e não uma nação. O tempo em que a soberania dos estados passou para as populações foi muito posterior, remontando ao século XIX. Além disso, esse século e, especialmente, o século XX, trouxeram ao combate militar terrestre um grau de avanço tecnológico sem precedentes. Por seu turno, as ameaças foram diversas: forças ao serviço dos espanhóis, de franceses, as potências centrais (no caso da Grande Guerra) ou o Pacto de Varsóvia. Em suma, apesar de parecerem análogas, as conjunturas foram distintas, bem como as ameaças e a tecnologia militar.

Apesar disso, e ainda assim, deduz-se que em Portugal estão ausentes fatores de estímulo social ao desenvolvimento e manutenção de uma força armada de caráter permanente, bem armada, equipada e treinada, em contraponto com a maioria dos estados da Europa transpirenaica, onde as sociedades tenderam sempre a suportar a necessidade desse tipo de força. Ali, a geografia foi condicionadora, pois ao longo do seu passado, mesmo que não fossem o objetivo final de uma invasão estrangeira, corriam o risco de lhe estar no caminho, importando, por isso, manter um dispositivo militar convencional bem dimensionado e com elevada prontidão, que pudesse constituir dissuasor aos seus múltiplos vizinhos. Porém, no caso português há fatores do domínio estrutural que se sobrepõem às conjunturas e que, ao longo de quatrocentos anos determinaram que, em cada momento de necessidade, o Exército se encontrasse desfasado dos seus congéneres europeus. Se, ao pensar a Instituição, não tivermos em linha de conta este fator estrutural genérico, corremos riscos de estabelecimento de níveis de ambição nunca concretizáveis com os recursos disponíveis.

Na atualidade, é precisamente face ao nível de ambição definido para o seu emprego que podemos afirmar que a capacidade operacional do Exército se encontra debilitada. Tendo observado o Exército no tempo longo na secção anterior, importa agora centrarmo-nos no passado recente, no que respeita a esta problemática. Deste modo, procuramos identificar os fatores que hoje têm influência no desenvolvimento e manutenção da capacidade operacional.

O Conceito Estratégico Militar define como nível de ambição para o Exército a “Capacidade para projetar e sustentar, em simultâneo, até três unidades de combate (até escalão batalhão), apoio de combate ou apoio de serviços, para participação nos esforços de segurança e defesa coletiva, podendo no máximo comandar uma única operação de escalão brigada em qualquer situação e grau de intensidade, por tempo limitado”16. No período da mais intensa participação do Exército em Operações de Apoio à Paz, nos finais dos anos noventa e primeira década do presente século, o Ramo projetou, durante um período considerável, três unidades escalão batalhão (UEB), para os teatros operacionais da Bósnia-Herzegovina, do Kosovo e de Timor-Leste. A presença permanente nestes teatros era assegurada através da rotatividade entre as três UEB de manobra de cada uma das brigadas do sistema de forças, para as quais contribuíam, com diferentes capacidades, outras unidades, incluindo as baseadas nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Independentemente deste extraordinário esforço do Exército, que permitiu honrar os compromissos internacionais assumidos, já nessa época eram notórias as carências em várias áreas operacionais. Vejamos: a falta de viaturas modernas obrigou à utilização das ultrapassadas Chaimite e à aquisição ad-hoc de viaturas táticas blindadas ligeiras (HUMVEE), ambas com um sistema de armas pouco eficiente. O armamento ligeiro individual e coletivo utilizado sofria de idade e desgaste avançados. O equipamento de transmissões revelou inúmeras lacunas, nomeadamente nos movimentos a longa distância e em terrenos muito acidentados. Ainda assim foi possível à generalidade destas unidades cumprirem a sua missão com assinaláveis índices de eficiência e comprovado profissionalismo, reconhecido internacionalmente pelos nossos parceiros e pelas autoridades e populações locais. As razões deste sucesso são várias. Em primeiro lugar, a reconhecida qualidade da formação dos quadros permanentes de oficiais e sargentos. Depois, a natureza do soldado português, de grande humildade, humanismo e dedicação, compensando com esforço e entusiasmo permanente as lacunas nas capacidades à sua disposição. É, ainda, de salientar o extraordinário esforço coletivo do Exército no apoio permanente às suas forças nacionais destacadas, garantindo, dessa forma, condições adequadas a um normal desenrolar das missões nos variados teatros de operações.

Quase duas décadas depois desse período de intenso empenhamento, a realidade é radicalmente diferente. O Exército tem, em permanência, duas unidades escalão companhia projetadas, uma na República Centro-Africana e outra na Roménia. Considerando o nível de pessoal atual, afigura-se um grande desafio projetar, de forma sustentável, uma UEB. Não obstante, os últimos anos trouxeram importantes investimentos na modernização das capacidades do Exército, de que são exemplos os programas das viaturas blindadas médias PANDUR II, da família de viaturas táticas blindadas ligeiras URO, do armamento ligeiro e no âmbito das comunicações táticas terrestres. É inegável que, nesse campo, o Exército deu passos significativos na melhoria das suas capacidades. Mas não se pode ignorar que persistem lacunas.

Podemos, deste modo, concluir que, em linha com a reflexão do capítulo anterior, o Exército continua a evidenciar problemas no desenvolvimento e na manutenção da sua capacidade operacional de acordo com o previsto na sua missão e nível de ambição. Tal como vimos anteriormente, estes são criados por diversos fatores exógenos e endógenos que os influenciam, de diferente forma e em variado grau. Vejamos, então, em que medida os fatores identificados no capítulo três afetam a realidade percebida do Exército Português.

A influência do contexto internacional reflete-se e está interligada com todos os demais fatores, mas principalmente com três outros, que analisaremos em conjunto: as orientações políticas, os recursos financeiros disponibilizados e as opções estratégicas das Chefias militares. As primeiras traduzem-se, em grande medida, nos conceitos estratégicos que enquadram as atividades da defesa nacional, com grande foco nas Forças Armadas. Se olharmos, como exemplo, para os Conceitos Estratégicos de 1994, de 2003 e de 2013, confirmamos que as missões elencadas para as Forças Armadas são, em grande medida, similares. E isso independentemente de importantes conflitos e acontecimentos que marcaram o período abarcado, como a guerra nos Balcãs e no Kosovo, a crise em Timor-Leste, o ataque às Torres Gémeas e as guerras do Afeganistão e do Iraque que se lhe seguiram. Tal deve-se ao facto de os interesses nacionais se manterem perenes ao longo do tempo, sendo ligados à soberania do Estado, que deve ser permanentemente assegurada, à segurança e bem-estar da sua população, incluindo da sua diáspora, e ao cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito das organizações internacionais que integra. E para garantir a ação das Forças Armadas na defesa de tais interesses, o leque de capacidades necessita de ser, incontornavelmente, abrangente e exaustivo. Se assim não for, corre-se o risco de perder autonomia na ação militar, o que significa, na prática, perda de soberania.

Também no que respeita aos recursos financeiros, verificamos que o investimento na área da Defesa regista uma evolução de ligeira subida constante, onde não se identificam notórios impactos do contexto internacional. Considerando o relatório “Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2023) ”, verificamos que Portugal evoluiu de uma despesa de 1,31% para 1,48% do PIB, ainda bem abaixo do valor de 2% estipulado pela Aliança (24.º em 30 países17). E se o aumento real da despesa na área da Defesa no mesmo período foi de 35,49%, este valor coloca-nos, também, na 24ª posição. Considerando que os países que registaram menor aumento do que Portugal já investem significativamente nesta área, como os EUA (3,24% do PIB), o Reino Unido (2,28%), a França (1,9%) e a Noruega (1,8%), concluímos que o aumento nacional não acompanha a tendência de modernização das Forças Armadas dos nossos parceiros da NATO. Por fim, constata-se nos aliados um aumento médio do investimento (em relação ao PIB), em 2022, de 6,96%, subindo este valor para 15,07% em 2023, traduzindo claramente o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia na perceção da ameaça nos países da NATO. Neste contexto, Portugal regista variações de -1,64% e 7,69%, respetivamente, bastante abaixo da média dos aliados18. Deste modo, não só se constata que o investimento financeiro na área da Defesa em Portugal fica aquém da média dos aliados da NATO, como o impacto do contexto internacional nesse mesmo investimento se revela reduzido.

Por fim, as opções estratégicas das chefias militares no que respeita à edificação e manutenção de capacidades são plasmadas nas propostas de sistema e dispositivos de forças, nas leis de programação militar e nas diretivas estratégicas do Ramo. A Diretiva Estratégica do Exército para 2024-2026 estabelece como uma das linhas de orientação estratégica para atingir o Objetivo Estratégico de assegurar a eficácia Operacional do Exército, “potenciar Capacidades Militares para a Pluralidade de Emprego em toda a tipologia de operações terrestres, por forma a dar resposta à diversidade de missões, cenários de atuação e emprego das capacidades militares terrestres”. Daqui se entende que o Exército opta por manter um leque abrangente de capacidades que lhe permita atuar em cenários de qualquer tipologia a que seja chamado. Estando esta visão em linha com o previsto nos documentos enquadrantes da Defesa Nacional para a sua missão, observa-se, neste capítulo, uma constante na manutenção de um desenho de forças assente em três brigadas que concentram, respetivamente, as capacidades ligeira, média e pesada, sem que se vislumbre qualquer influência da realidade observada na conflitualidade internacional.

No que concerne aos recursos humanos, focaremos a nossa reflexão principalmente na sua disponibilidade e não nas causas que a determinam. Uma vez mais, de acordo com o relatório da Aliança para o período de 2014-2023, constata-se que Portugal regrediu de um efetivo de 30.700 militares para 22.40019. Se compararmos com os efetivos autorizados para as Forças Armadas para o ano de 2023, que rondavam os 32.00020, constata-se uma lacuna de 10.000 militares, equivalendo a 30% do efetivo. De acordo com dados do EMGFA, o efetivo das Forças Armadas no início de 2023 era de 24.59721, o que representa uma lacuna de 7400 militares (24%). No que respeita à situação particular do Exército no mesmo ano, segundo dados do EMGFA, as existências eram de 11.71222, para um efetivo autorizado de 16.745 militares23, o que representa uma carência de mais de 5000 militares, equivalendo a 31% do efetivo. Os fatores influenciadores destes baixos números têm sido objeto de estudo exaustivo, têm sido apontados publicamente por vários quadrantes da sociedade e nem sequer são um exclusivo nacional. Em bom rigor, praticamente todo o mundo militar ocidental se encontra a experienciar dificuldades na obtenção de recursos humanos. No entanto, o resultado prático é que a carência de efetivos afeta diretamente as capacidades operacionais do Exército.

A cultura organizacional do Exército tem fortes raízes num passado em que a história da instituição se confunde com a do próprio país. Os portugueses contam-se entre os povos do mundo para os quais a sua história representa motivo de orgulho, em forte contraposição com o presente. O passado distante é evocado através de narrativas, monumentos e comemorações, numa exaltação permanente, que faz parte de um ideário coletivo comum24. Em qualquer exército, os responsáveis pela idealização, construção e manutenção da cultura própria, são os oficiais, uma vez que concentram em si as competências relacionadas com a gestão organizacional. Esta cultura própria é possível porque assenta nas caraterísticas inerentes a uma memória coletiva. É nela que encontra inspiração o ethos25, cultivado e veiculado nas escolas de oficiais – em Portugal, na Academia Militar – que se repercute verticalmente na hierarquia e transversalmente em todo o Exército, com influência clara nos cidadãos que passam pelas fileiras. O processo de edificação e manutenção da cultura organizacional recorre, em larga medida e de diversas formas, ao passado.

No caso do Exército Português, muitos elementos do ethos contemporâneo foram forjados no século XX, muito assentes nas narrativas históricas justificativas da nacionalidade, que tinham conhecido um enorme impulso no século anterior. Em 1937, o general Ferreira Martins foi convidado pelo então chefe do Estado-Maior do Exército, a redigir um trabalho sobre virtudes militares, destinado à “educação do soldado”. A relevância desta obra, editada em 1944, reside no facto de o autor ter elegido mais de uma vintena de virtudes, e ter utilizado “exemplos históricos”, invariavelmente centrados em feitos de combate de mais de uma centena de personagens, desde “O gesto de Egas Moniz (1127)” até ao “Combate heroico de Carvalho Araújo (1918)”26. Esses textos foram intensivamente replicados, ao longo de gerações, num percurso que se mantém, por mais de sete décadas, até aos dias de hoje.

Para além do trabalho dedicado às virtudes militares, a história do Exército Português de Ferreira Martins (1945) e a obra, anterior, de Carlos Selvagem (1931), repetidas em fragmentos nas instruções do Corpo de Alunos da Academia Militar, iriam ficar gravadas nas mentes dos jovens cadetes, juntamente com os deveres militares, os detalhes dos regulamentos de ordem unida, das regras não escritas de convivência entre camaradas e de todo um conjunto de referenciais destinados a moldar o caráter dos futuros oficiais, conferindo-lhes um registo comum. Como resultado, o corpo de oficiais possuía uma memória coletiva que, além de transversal aos cursos, era também vertical, atravessando gerações de modo quase imutável. Durante décadas, o ritmo do mundo, do país, e das relações humanas era perfeitamente compatível com os fragmentos deste passado enaltecedor, transmitido aos militares.

Todavia, se até há três décadas predominavam nas fileiras – em todos os postos – militares para os quais a memória coletiva que lhes fora passada correspondia a uma moldura social, a geração atual tem muito mais escolaridade e formação, é cética por natureza e, frequentemente, devedora de múltiplos passados coletivos. Destes, alguns estão relacionados com as abordagens diversas proporcionadas por um Portugal democrático e, por vezes, até com a descendência de imigrantes, provenientes de outras nacionalidades. Uma vez que as justificações de base daqueles elementos do ethos militar português que são escoradas no passado coletivo não foram alteradas ou atualizadas, gera-se uma dissonância que leva a que, ao desconsiderar os exemplos “históricos”, se ignorem os valores militares que lhes foram associados. É um processo inconsciente, que faz com que os valores sejam transmitidos ou ensinados, embora carentes de substância.

Também no âmbito da filosofia de comando e liderança vigente no Exército se nota uma dissonância entre a doutrina e a prática. A doutrina promulga uma filosofia de Comando-Missão, que privilegia a iniciativa disciplinada e a execução descentralizada, baseada no empoderamento e responsabilização dos subordinados e numa relação de confiança mútua entre comandantes nos diversos escalões27. Esta confiança mútua, nas dimensões pessoal e técnica, tem de ser forjada na atividade do quotidiano, em que os comandantes subordinados desenvolvam as suas competências de comando e liderança e cimentem a eficiência técnica da sua unidade num ambiente que fomente a experimentação e a aprendizagem, com iniciativa, autonomia e espírito de inovação. Ora, em ambientes de grande carência de efetivos e de recursos materiais, que limitam a ação quotidiana das unidades, há uma tendência de favorecer soluções rápidas e seguras, num quadro normativo estrito e diretivo, que permitam eficácia (ou a sensação dela) na resposta às solicitações do escalão superior. Esta realidade, uma vez mais, torna-se castradora da eficiência das capacidades na sua dimensão da liderança.

Por fim, a influência das características das Forças Terrestres é notória tanto na edificação como na manutenção das capacidades do Exército Português. Por um lado, a complexidade de uma capacidade terrestre exige um elevado número e variedade de equipamentos, sistemas de manutenção e ações de formação e treino associadas. Estes exigem recursos financeiros e humanos consideráveis, que, como já vimos, apresentam lacunas na situação atual do Exército. Por outro lado, os fatores que definem a resiliência e a persistência das forças terrestres, já abordados anteriormente, criam, no nosso Exército, uma mentalidade de permanente capacidade para cumprir qualquer missão, mesmo quando os níveis de operacionalidade são menores que o desejado. Uma unidade em que um grande número de viaturas apresente uma situação de operacionalidade limitada, ou esteja mesmo inoperacional, continuará a cumprir a sua missão, assumindo-se a menor capacidade ou colmatando-a através de engenhosas soluções, normalmente com recurso a meios de outras unidades. Esta flexibilidade e capacidade de ultrapassar dificuldades é uma das nossas características e é essa a cultura organizacional vigente. E se estes fatores são desejáveis, e imprescindíveis, para o sucesso no campo de batalha, podem, se levados ao limite em tempo de paz, ter consequências nefastas na eficiência da ação e no bem-estar dos recursos humanos.

O somatório dos fatores analisados, quando conjugado com a referida desaceleração do desenvolvimento das capacidades das forças terrestres em termos comparativos com os países integrantes da NATO ou da UE, aponta para risco de perda de relevância para o esforço de segurança e defesa coletiva. Com o intuito de enquadrarmos possíveis abordagens de mitigação para o Exército Português, na secção final desta reflexão, analisa-se antes, já de seguida, a tendência evolutiva das organizações internacionais, sobretudo da NATO, face ao atual contexto geopolítico.

Apesar de a sua área de interesse estratégico denotar uma expressão global, Portugal está inserido na área euro-atlântica, fator determinante na sua liberdade de ação e respetivas opções securitárias. Infelizmente esta região não vive uma situação de paz, sobretudo após a invasão russa da Ucrânia em 2022. A NATO, indiscutivelmente a organização que mais influencia as opções nacionais em termos de segurança e defesa, considera oficialmente que a Federação Russa tem violado as normas e princípios que vinham contribuindo para uma situação securitária estável e previsível na Europa. Para a Aliança, a possibilidade de um ataque contra a soberania e integridade de um dos Aliados não pode ser descartada28.

Num ambiente internacional de ameaças globais e interligadas, a Federação Russa pode ser considerada como a ameaça mais direta à soberania e integridade territorial dos Estados Membros da NATO, através da possível conjugação de meios convencionais, cibernéticos e híbridos. Concomitantemente, o fenómeno do terrorismo mantém-se possível no espaço europeu. Ainda em relação a este espaço geoestratégico, a conflitualidade, a instabilidade e uma miríade de Estados frágeis no continente africano e na região do Médio Oriente apresentam desafios de segurança, demográficos, económicos e políticos no flanco Sul da Aliança Atlântica29. Este terreno, fértil para a proliferação de grupos armados e grupos terroristas, representa uma área de excelência para a complementaridade entre a NATO e a UE.

Neste contexto internacional onde Portugal se insere, em termos de influência direta às opções tomadas para as Forças Armadas portuguesas, a NATO assume um papel central na Defesa Coletiva do espaço euro-atlântico, pelo que indubitavelmente a sua adaptação ao novo cenário estratégico merece destaque.

As mudanças substanciais no ambiente geopolítico internacional, após a anexação da Crimeia em 2014 e invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa em 2022, levaram a um esforço quase sem paralelo de adaptação na NATO. Com efeito, a Aliança Atlântica está, em simultâneo, a mudar o seu sistema de forças, os seus planos operacionais e a sua estrutura de comando e controlo, com todas as inerentes implicações para as restantes áreas de atividade (ex. treino, logística, etc.). Neste cenário transformativo, salientam-se, pelo impacto no Exército Português, aspetos ao nível das tarefas primárias da Aliança, das implicações para as forças terrestres do novo sistema de forças e da adoção do conceito de Multi-Domain Operations (MDO).

Em relação às três tarefas primárias da NATO – Dissuasão e Defesa, Prevenção e Gestão de Crises e Segurança Cooperativa – a Aliança tem vindo, na primeira, a incrementar a sua postura avançada no flanco Leste, bem como a capacidade de reforço em curto espaço temporal, com grande impacto na genética das forças terrestres, no seu sistema logístico e nos meios e infraestruturas de projeção. Na segunda, preconiza-se o reforço, com particular interesse para Portugal, da cooperação com as Nações Unidas, a União Europeia e a União Africana. Em relação à Segurança Cooperativa, ressalta a complementaridade e reforço mútuo e coerente entre NATO e União Europeia30.

Em 2022 os Aliados concordaram em iniciar a transição para um novo sistema de forças, o “new NATO Force Model ” (NFM). Esta iniciativa representa uma drástica mudança para cerca de 300.000 efetivos de alta prontidão, cuja maioria passa a estar pré-alocada especificamente a um plano de defesa de cariz regional31. O NFM está organizado em três camadas (do original tier). A primeira camada, conta com cerca de 100.000 efetivos, com uma prontidão de até 10 dias. Incorpora as forças preposicionadas, as de reforço imediato e a Allied Reaction Force (ARF), sucedânea da antiga NATO Response Force (NRF). A camada 2, com os restantes 200.000 efetivos, tem uma prontidão de 10 a 30 dias. A camada 3 ambiciona os 500.000 efetivos com prontidão de um a seis meses32.

Com particular interesse e impacto para o Exército, refira-se a ligação regional das forças a um plano de defesa, nos quais, em termos de forças terrestres, existe a intenção de que as grandes unidades de escalão Corpo e Divisão tenham por base brigadas não multinacionais e que treinem em conjunto regularmente, de acordo com os respetivos planos operacionais. É o reconhecer de que pequenas unidades, de constituição temporária e multinacionais, não são desejáveis para as operações de alta intensidade. Espera-se que o pilar europeu deste sistema de forças, quer ao nível das brigadas, quer no contributo para as tropas de Divisão e Corpo, possa beneficiar de sinergias criadas com a União Europeia, onde o Fundo de Defesa Europeu é um exemplo deveras ilustrativo. Como forma de financiamento comum para a investigação e desenvolvimento, deve ser garante de que o investimento é focado em lacunas nas capacidades prioritárias dentro dos seus Estados Membros. Por último, a ARF, fora da vocação regional, mais ligeira (expedicionária) e capaz de MDO, embora, tal como a sua antecessora NRF, continue a ser gerada para períodos de um ano. Ao nível terrestre assenta numa brigada ligeira e num Comando de Componente Terrestre providenciado por um Quartel-General de escalão divisão (antecipando o Comando e Controlo de possíveis reforços). Com igual interesse para o Exército, a ARF tem na sua Componente de Operações Especiais um Comando de Componente para Operações de Pequena Envergadura e um conjunto de Special Operations Task Groups (SOTG).

Se o impacto mais imediato para o Exército português do novo sistema de Forças da NATO é inegável, a adoção do conceito de MDO é determinante para Estratégia Genética nacional, pelo risco que acarreta de tornar quase irrelevantes, ou no mínimo muito secundárias, as forças terrestres de Países que não o acompanhem.

Sintetizando as razões do novo conceito, os fogos de precisão de longo alcance, o standoff dos efeitos não letais materializados em todos os ambientes (terrestre, aéreo, marítimo, espaço e ciberespaço) e a capacidade de negar linhas de comunicação por parte de Países como a Federação Russa ou a China, são suficientes para a deslocalização33 funcional, temporal e espacial das forças da Aliança34. Exemplificando, caso a Federação Russa invadisse uma região Leste da Aliança, os Estados Unidos teriam sérias dificuldades para projetar forças de reforço para o teatro europeu, movê-las para a zona de combate e efetuar a sua respetiva sustentação, tudo em tempo útil. Em resposta, desenvolveram o seu conceito de MDO, cujos pontos principais a NATO veio a adotar. Aprofundar a operacionalização e discutir a novidade, ou mesmo a necessidade deste novo conceito não é propósito deste artigo, mas sim analisar os desafios que coloca aos Países europeus, sobretudo os que possuem exércitos de menor dimensão, entenda-se incapazes de contribuir com escalões superiores a brigada. Um facto quase irrefutável é a necessidade de coordenação da modernização dos instrumentos militares dos 32 Estados membros da NATO para que esta seja capaz de executar operações, incluindo ao nível tático, em todos os ambientes (MDO).

Nem todos os Aliados irão contribuir com o mesmo nível de sofisticação para as MDO na Aliança Atlântica. No entanto, para que as suas forças não sejam relegadas ao patamar da irrelevância, é necessário ter em conta três desafios ao desenvolvimento de capacidades: uma compreensão da situação partilhada, a coordenação e sincronização das operações e a dificuldade acrescida para conduzir treino realista35.

Nas MDO, o princípio central é a convergência de efeitos de todas as capacidades dos vários ambientes. Os requisitos para esta convergência estão relacionados com o primeiro desafio: a compreensão do espaço de batalha em todos os ambientes e a capacidade permanente de moldar a conduta das operações de forma a maximizar a contribuição para as MDO. Mesmo que o escalão Brigada não possa ser propriamente considerado uma força para MDO, o seu contributo exige que no mínimo consiga fazer parte da imagem operacional comum. Esta imagem está cada vez mais dependente de múltiplos sensores, incluído uma miríade de plataformas autónomas, da fusão automática de big data e do contributo da inteligência artificial. Sem um sistema comum, ou pelo menos compatível, uma força de qualquer escalão tornar-se-á, num futuro próximo, completamente insignificante para o sistema de forças da NATO.

Em relação ao segundo desafio, as MDO preconizam que todos os escalões, desde Brigada até Exército, estejam empenhados em simultâneo na manobra e fogos (letais e não letais) ao longo de vários ambientes36. É um esbater da divisão entre combate próximo, em profundidade e na área da retaguarda. Embora as capacidades para os ambientes do espaço e ciberespaço residam maioritariamente no escalão Corpo de Exército e Exército (ou até mesmo controladas a nível nacional), a ação de uma brigada pode maximizar as vantagens naqueles ambientes. É a possibilidade de inversão do princípio de que os escalões superiores apoiam o combate próximo dos subordinados. Poderemos ter a brigada a apoiar o combate “principal” em vários ambientes por parte do corpo de exército. Para tal é necessário compreender como as próprias ações podem moldar os restantes ambientes, conseguir explorar o sucesso ou oportunidades obtidas noutros ambientes ou mitigar ameaças que possam surgir através deles.

Compreender as capacidades das MDO e como são executadas pelos escalões apropriados, garante da capacidade de contribuição por parte das Pequenas Unidades, requer treino realista, quer na vertente tradicional das operações conjuntas quer nas implicações dos ambientes espaço e ciberespaço. Este terceiro desafio acarreta um esforço acrescido para os Exércitos mais reduzidos, uma vez que necessitam de treinar as suas brigadas em conjunto com as capacidades que pertencem a um número limitado de países. É essencial a ligação da Brigada aos escalões mais elevados e às Multidomain Task Forces (MDTF) 37.

Em síntese, as MDO não são desencadeadas pelos exércitos cujo escalão máximo é a Brigada, mas as subunidades que estes possam vir a ceder para integrar grandes unidades da NATO têm que as compreender e poder operar no seu âmbito. Para que esses exércitos não se tornem irrelevantes como força terrestre num contexto de alta intensidade, é essencial que, nos seus distintos vetores, desenvolvam a capacidade de contribuir para o combate multidomínio.

Após termos identificado os fatores endógenos e exógenos que influenciam o desenvolvimento e manutenção de capacidades, analisámos o desenvolvimento do instrumento militar terrestre português, quer no tempo longo, quer no seu contexto atual. Partindo dessa realidade, interpretada à luz dos fatores aludidos e por via de uma observação não estruturada e participante, e considerando o atual contexto geopolítico e o seu impacto nas organizações internacionais, resta identificar formas de gerir a influência dos fatores elencados na edificação e na manutenção das capacidades do Exército Português.

O mais abrangente de todos, e aquele que não é possível gerir diretamente, é o contexto internacional. Este reflete-se e está interligado com todos os outros, pelo que terá sempre de ser considerado na gestão dos demais fatores. Como tal, teremos em conta a sua influência na análise particular daqueles.

Comecemos pelas orientações políticas e pelo seu papel estruturante das opções da Defesa e da edificação de capacidades. Pelas razões já elencadas, não são de esperar mudanças significativas nos conceitos estratégicos que enquadram as atividades da defesa nacional e nas missões, deles decorrentes, atribuídas ao Exército. Assim, considerando o imperativo de gerar capacidades que lhes deem resposta, importa manter a sua edificação orientada para três características essenciais: a versatilidade, a flexibilidade e a sustentabilidade. Estas são conferidas por um desenho de capacidades que consigam responder eficientemente à diversidade das missões atribuídas ao Exército, devendo ser ágeis, modulares e interoperáveis, entre elas e com os nossos aliados, para que se adaptem facilmente a mudanças dos contextos operacionais e às transições fluídas que estas recorrentemente exigem, muitas vezes acarretando alterações na natureza e organização das forças. Veremos, adiante, como a busca destas características se poderá refletir nas opções estratégicas das chefias militares.

No que respeita aos recursos financeiros, é claro e inegável que o orçamento para a área da Defesa necessita de se aproximar da média dos aliados da NATO, sendo essencial o investimento não apenas na aquisição e modernização de novos equipamentos, mas também no reforço de verbas para o treino e manutenção. De facto, de nada servirá adquirir armamentos e equipamentos modernos e tecnologicamente avançados se depois não nos é possível mantê-los em condições de operacionalidade e treinar para atingir níveis de proficiência técnica e tática. Nesse âmbito, outras medidas financeiramente eficientes, ao nível interno, poderão reforçar os níveis de treino do pessoal e das unidades, como a utilização de sistemas de simulação. Abordaremos este tema no âmbito das opções estratégicas das chefias militares.

Por fim, o nível de formação e especialização dos militares é hoje muito elevado, influenciado, também, pelo cada vez maior nível tecnológico de armamentos e equipamentos e pelo caráter cada vez mais complexo das operações militares, que exigem mais formação e treino38. Num mercado de trabalho civil extremamente competitivo, a contratação de militares por empresas ou organizações internacionais, que oferecem remunerações várias vezes superiores às auferidas nas Forças Armadas, acrescidas de apoios e condições laborais extremamente aliciantes, tem agravado a disponibilidade de recursos humanos, atingindo níveis críticos em diversas especialidades de todas as categorias. Assim, o reforço do orçamento para as Forças Armadas é, também, indispensável para melhorar, significativamente, as remunerações e demais apoios sociais aos militares.

Os recursos humanos são, atualmente, o fator que mais influencia, negativamente, o grau de eficiência das capacidades operacionais do Exército, considerando a sua disponibilidade insuficiente. Como vimos na análise anterior, os números de pessoal desceram a níveis críticos, que impedem um preenchimento coerente e em números aceitáveis dos quadros orgânicos de muitas unidades. E se a situação mais crítica se verifica na categoria de praças, a saída de oficiais e sargentos altamente qualificados para o mercado de trabalho civil traduz-se em dificuldades no assegurar de funções, de comando e técnicas, nos níveis intermédio e superior. É, assim, inegável a necessidade do seu reforço, o que está, acima de tudo, ligado ao fator anterior, dos recursos financeiros disponíveis. Nesse âmbito, a observação participada da realidade, corroborada por variados e abundantes estudos, demonstra que as remunerações são o fator que maior impacto tem na contratação e retenção dos recursos humanos numas Forças Armadas que se querem profissionais e altamente qualificadas.

Relativamente ao plano interno, tem de ser inequivocamente interiorizado que as pessoas são o ativo mais importante e valioso da Instituição, estando no centro de uma organização eficiente e de sucesso. Deste modo, é necessário implementar um sistema de gestão de recursos humanos que identifique, desenvolva e gira o talento necessário ao cumprimento da missão do Exército. No sentido de oferecer um desenvolvimento de carreira adequado, harmonioso e diversificado aos militares, este sistema tem de integrar um adequado sistema de gestão de carreiras e um modelo de carreiras horizontais.

O primeiro visa garantir que, com base nas competências pessoais e profissionais dos militares, e na sua formação e experiência, lhes são atribuídas funções e especialidades onde mais possam contribuir para o sucesso da organização. Permitirá, igualmente, identificar os indivíduos com maiores aptidões para ascenderem aos postos mais elevados da hierarquia, com vista à gestão eficiente e harmoniosa das suas funções nos diversos patamares, proporcionando as experiências que permitam desenvolver as competências necessárias e imprescindíveis para os cargos de comando, direção e chefia de nível superior39. O segundo visa contribuir para a colocação das pessoas em áreas adequadas às suas aptidões e competências, conjugando os interesses da instituição com os dos militares, mas também oferecer alternativas válidas a um modelo tradicional de carreira vertical, libertando assim os quadros nos diversos patamares de promoção de forma a garantir as condições para uma progressão harmoniosa e atempada dos que melhores aptidões apresentam para desempenhar funções nos níveis superiores. Se a primeira medida se enquadra nas responsabilidades do comando do Exército, já a segunda carece de alterações estatutárias que exigem um trabalho conjunto dos três Ramos com a Tutela.

Tal como vimos anteriormente, as opções estratégicas são o fator ao alcance das chefias militares com maior impacto na edificação de capacidades. Estas terão de ter em conta as tendências de segurança, dos ambientes operacionais e do combate terrestre. Neste âmbito, deparamo-nos com uma mudança gradual do caráter da guerra, em que a tecnologia tem um papel cada vez mais preponderante, bem patente na utilização crescente de sistemas autónomos e do ciberespaço, sendo explorada intensivamente num contexto de ameaças híbridas. Continuaremos a assistir a um risco cada vez maior da ameaça terrorista e do crime organizado transnacional, agravados pelo crescimento dos radicalismos, cada vez mais fomentados através da engenharia social e da desinformação40. Os ambientes operacionais serão mais voláteis, incertos, complexos e ambíguos, onde operarão forças amplamente digitalizadas e dependentes da tecnologia, nomeadamente das redes e sistemas de informação.

Ora, em ambientes físicos e eletromagnéticos permanentemente contestados, ganham preponderância os sistemas autónomos, usados em enxame, e cuja eficiência é cada vez mais potenciada pela inteligência artificial. No combate terrestre ganharão importância acrescida as capacidades de compreensão situacional (multi-domínio) em rede e tempo real, de operação autónoma e descentralizada, de comando e controlo mais reativo e com pegada mais ligeira, e de gerar efeitos interligados nos cinco domínios41. Assistiremos, assim, a uma força terrestre com cada vez mais capacidades aos mais baixos escalões e mais tecnológica, o que aumentará o custo de aquisição e manutenção, assim como as necessidades de formação e treino.

Neste contexto, as opções estratégicas devem explorar novos modelos de forças, considerando, de forma realista, as missões essenciais do Exército, as capacidades financeiras do país e os compromissos assumidos no seio das organizações internacionais. Neste âmbito, importa relembrar e assumir que, tradicionalmente, o nível de ambição nacional é sempre superior aos recursos disponíveis. Apesar disso, insiste-se em manter o mesmo modelo de exército holístico – pesado-médio-ligeiro – sem que o tenhamos adaptado aos recursos disponíveis e às transformações do ambiente operacional.

A história demonstra-nos que manter um leque abrangente de capacidades que permitam atuar em cenários de qualquer tipologia é uma ambição compreensível, mas difícil de atingir. É, assim, lícito ponderar um desenho de forças otimizado, menos rígido e estanque, não forçosamente assente nas atuais três brigadas que concentram as capacidades ligeira, média e pesada, mas mais versátil, flexível e sustentável, onde será possível, de acordo com as necessidades operacionais, combinar forças de diversas tipologias, em organizações adaptadas aos cenários de emprego.

Independentemente do escalão, as forças do Exército devem ser MDO Aware. Tal como visto, sendo o conceito MDO diretamente aplicável acima do escalão Brigada, para que as forças deste escalão e inferiores não sejam relegadas ao patamar da irrelevância, é necessário dotá-las de meios que assegurem uma compreensão da situação partilhada e a coordenação e sincronização das operações. Tais meios, e o treino para o seu emprego42, representam custos que não nos será possível suportar no atual desenho de forças.

No âmbito dos equipamentos, vetor essencial de desenvolvimento das capacidades, a experiência diz-nos que devem ser privilegiados sistemas de armas já existentes, testados, comprovados e disponíveis. As opções baseadas em sistemas ainda em desenvolvimento, algo relativamente comportável há anos atrás, quando o país possuía uma indústria de defesa considerável, acarretam hoje riscos – nos custos, prazos, disponibilidade e eficiência – que dificilmente serão mitigados, considerando a realidade do Exército, nomeadamente a sua escala e demais recursos associados.

Finalmente, no que respeita aos vetores treino e interoperabilidade, é essencial a aposta em sistemas de simulação (real, virtual e construtiva), de natureza técnica e tática. Tais sistemas são essenciais para aumentar o grau e o realismo do treino, rentabilizando os elevados custos associados a esta atividade. A sua utilização contribui, ainda, para o aumento da interoperabilidade das forças e para a sua flexibilidade e versatilidade, características fortemente influenciadas pelo treino operacional43.

Por fim, olharemos em conjunto para a cultura organizacional e para a influência das características das Forças Terrestres, já que estas se refletem, em grande medida, na primeira. A gestão destes fatores passa, acima de tudo, por uma mudança de mentalidades, sustentada pela formação e pela prática de um conjunto de ideias e conceções que moldam, e condicionam, a ação individual e coletiva.

Primeiro, aceitar e praticar a filosofia de comando e liderança do Comando-Missão, privilegiando a iniciativa disciplinada e a execução descentralizada, baseada no empoderamento e responsabilização dos subordinados e numa relação de confiança mútua entre comandantes nos diversos escalões. Tal filosofia contribuirá para o aumento, não apenas, de um espírito crítico, de aprendizagem contínua e de inovação, mas também dos graus de motivação e satisfação em todos os patamares de comando, direção e chefia.

Em segundo, adotar um espírito de missão responsável. Tal significa manter uma sólida mentalidade de permanente disponibilidade para o cumprimento da missão, aplicada de forma realista e responsável, não nos alheando dos níveis de operacionalidade reais e das suas consequências possivelmente nefastas na eficiência da ação e no bem-estar dos recursos humanos.

Em terceiro lugar, libertarmo-nos de velhos paradigmas, que nunca foram verdade e só serviram propósitos circunstanciais, como a ideia de que, com engenho nacional e investimento de emergência, conseguimos colocar-nos a par dos Aliados. Não obstante a realidade do empenhamento operacional do Exército no grande período do Peacekeeping mundial possa ter reforçado, perniciosamente, tal imagem, é hoje inegável que a realidade de um conflito de alta intensidade, como ao que assistimos na Ucrânia, é muito diferente da dos Balcãs e do Afeganistão, não sendo compatível com soluções de improviso.

Em quarto e último lugar, potenciar o espírito crítico, que permita reconhecer, dentro do Exército e perante a sociedade portuguesa, os problemas e as fragilidades existentes, de forma desassombrada, transparente e responsável. Tal é imprescindível para a credibilidade da Instituição e para que possamos encontrar, interna e externamente, as soluções necessárias.

Figura 2 – Gestão dos fatores influenciadores das capacidades militares.

Tudo o que foi apresentado é passível de ser representado graficamente. A figura 2 constitui uma referência que remete para os assuntos desenvolvidos ao longo do texto. As pistas de ação são sugestões, que se encontram sustentadas pelo raciocínio elaborado, mas têm precisamente esse valor: foram pensadas como ponto de partida e não de chegada. Nenhum plano sobrevive à primeira ação de fogo e, certamente, nenhum artigo de reflexão tem aplicação direta. O seu valor é, precisamente, suscitar elementos que merecem consideração.

O texto decorreu de uma apreensão de partida, relacionada com a debilidade percecionada da capacidade operacional do Exército Português, considerando o nível de ambição definido para o seu emprego. O Exército é, e continua a ser, eficaz e consequente nas missões onde se encontra empenhado no dia-a-dia, mas o contexto internacional atual convoca preocupações que, embora fosse desejável que sempre tivessem estado na ordem do dia, agora emergem com mais veemência. Se a análise racional sobre o estado de uma instituição é algo desejável em continuidade, pois só por essa via se pode orientar a sua evolução, o momento atual coloca em evidência a pertinência de reflexões como a que foi efetuada nestas linhas.

Nos tempos que correm esta não é a primeira – e estamos certos de que não será a última – reflexão sobre o assunto em apreço. Na realidade, a sociedade portuguesa em geral tem conhecido um renovado interesse pelos assuntos de Defesa e, em particular, os assuntos militares. Importa, pois, tirar partido das oportunidades que esta conjuntura possa vir a proporcionar.

O raciocínio efetuado não se encontra, certamente, isento de falhas. No entanto, procurou-se, acima de tudo, uma coerência racional, despida, tanto quanto possível, de fatores emotivos. Por mínimos que sejam, estes são incontornáveis, pois os três autores partem de dentro da Instituição, nela servindo Portugal há mais de três décadas.

Barros, J., Afonso, C., Marques, J., Basto, J., Conceição, F., Nunes, F., . . . Rio, G. (2019). Brigada Mecanizada. 40 Anos de Compromisso com a Defesa Coletiva. Constância: Fronteira do Caos.

Borges, J. V. (2008). Portugal Militar no início do século XIX. Em A Guerra Peninsular: perspectivas multidisciplinares. Comissão Portuguesa de História Militar.

Buckingham, D. W., 1999. The Warrior Ethos. Newport, Rhode Island: Naval War College.

CCEM. (2014). Conceito Estratégico Militar. Lisboa: Ministério da Defesa Nacional.

CCEM. (2014). Sistema de Forças. Lisboa: Ministério da Defesa Nacional.

Cobra, J. (2012). Sociologia Militar. Lisboa: Diário de Bordo.

Conselho de Ministros. (1994). Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Lisboa.

Conselho de Ministros. (2003). Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Lisboa.

Conselho de Ministros. (2013). Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Lisboa.

Costa, F. d. (2003). A Participação Portuguesa na Guerra da Sucessão de Espanha, Tratado de Methuen. Livros Horizonte.

EDA. (2023). Enhancing EU Military Capabilities Beyond 2040. Brussels: European Defence Agency.

Egmont. (09 de 2022). The New Force Model: NATO’s European Army? Obtido em 27 de 02 de 2024, de Egmont, Royal Institute for International Relations: https://www.egmontinstitute.be/app/uploads/2022/09/Sven-Biscop_PolicyBrief285_vFinal.pdf?type=pdf.

EMGFA. (2023). Folheto de Divulgação das Forças Armadas. Lisboa.

EUMC. (2023). EUMC Glossary of acronyms and definitions. Brussels: European Union.

Exército Português. (2012). PDE 3-00 Operações. Lisboa.

Franklin D. Kramer, A. M. (05 de julho de 2023). NATO Multidomain Operations: Near and Medium Term. Obtido em 02 de março de 2024, de Atlantic Council, SCOWCROFT Center for: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2024/03/NATO-

Leonhard, R. R. (1994). The Art of Maneuver: Maneuver Warfare Theory and Airland Battle. Novato, Califórnia, E.U.A.: Presidio Press.

Marques, F. P. (1989). Exército e Sociedade em Portugal. No declínio do Antigo Regime e Advento do Liberalismo. Alfa.

Martins, L. A. (1944). As virtudes militares na tradição histórica de Portugal. Liga dos Combatentes da Grande Guerra.

NATO. (2021). AAP-06 NATO Glossary of Terms and Definitions. Brussels: Standardization Office.

NATO. (2023). Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2023). Brussels.

Presidência do Conselho de Ministros. (2022). Decreto-Lei n.º 6/2022 – Efetivos das Forças Armadas para o triénio de 2022-2024. Lisboa.

Ramalho, J. L. (1999). A Contribuição do Exército Português para a OTAN. Nação e Defesa nº 89 – Portugal na NATO, 1949-1999, 101-119.

Sobral, J. M. (2012). Portugal, Portugueses. Uma Identidade Nacional. Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Teixeira, N. S. (2017). Das Guerras Civis à “Pacificação” do Império. Em N. Teixeira, F. C. Domingues, & J. G. Monteiro, História Militar de Portugal (pp. 391-348). Lisboa: A Esfera dos Livros.

Tuck, C. (2014). Understanding Land Warfare. New York: Routledge.

Watling, J. e Roper, D., (2019). European Allies in US Multi-Domain Operations. London: Royal United Services Institute (RUSI).

______________________________

1 NATO, 2021. No original: “The ability to create an effect through employment of an integrated set of aspects categorized as doctrine, organization, training, materiel, leadership development, personnel, facilities, and interoperability”.

2 EUMC, 2023. No original: “A capability is the ability to perform actions in order to achieve effects. Capabilities are defined by minimum requirements along the Lines of Development (COTMLPFI – Concept, Organization, Training, Material, Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability)”.

3 Tuck, 2014.

4 Nas vésperas da Revolução Francesa, em 1789, cerca de 90% dos oficiais do Exército francês era nobre (Marques, 1989, p. 32).

5 Marques, 1989, p. 26.

6 Considerando as diferenças relativas no custo de vida, equivaleria, nos dias de hoje, a um subsídio de cerca de dois milhões e meio de euros.

7 Costa, 2003, p. 73.

8 Marques, 1989, p. 27.

9 Marques, 1989, pp. 29-62.

10Marques, 1989, pp. 67-70.

11Marques, 1989, p. 163.

12Teixeira, 2017, pp. 400-410.

13Teixeira, 2017, p. 430.

14Ramalho, 1999, pp. 108-109.

15Barros, et al., 2019, p. 15.

16CCEM, 2014.

17Os dados estatísticos do relatório utilizado não incluem a Suécia, por se reportarem a data anterior à sua adesão, e a Islândia, por não possuir Forças Armadas.

18NATO, 2023.

19NATO, 2023.

20Incluindo militares na estrutura orgânica das Forças Armadas e fora dela, na reserva na efetividade de serviço e em formação (Presidência do Conselho de Ministros, 2022).

21EMGFA, 2023.

22EMGFA, 2023.

23Presidência do Conselho de Ministros, 2022.

24Sobral, 2012, p. 92.

25Caráter ou valores próprios de uma instituição militar específica. O ethos e a cultura organizacional são realidades muito próximas e representam o caráter, valores, comportamentos e atributos que a instituição desenvolveu ao longo do tempo, na perspetiva do melhor cumprimento da sua missão (Buckingham, 1999, p.4).

26Martins, 1944.

27Exército Português, 2012.

28NATO, 2022, pp. 2-4.

29NATO, 2022, pp. 2-4.

30NATO, 2022, pp. 9-10.

31Egmont, 2022, p. 1.

32Egmont, 2022, p. 2.

33Tornar os pontos fortes do inimigo irrelevantes em relação as capacidades da nossa força, a nossa posição ou ritmo das operações (Leonhard, 1994, p. 66).

34Watling e Roper, 2019, p. v.

35Watling e Roper, 2019, p. 14.

36Embora o papel dos escalões Brigada e Divisão não seja, propriamente, o de executar MDO autonomamente, mas o de contribuir para estas.

37As MDTF são forcas desenhadas especificamente para coordenar e integrar as atividades eletromagnéticas no espaço e ciberespaço com fogos de longo alcance nos ambientes tradicionais (terra, mar e ar) (Franklin D. Kramer, 2023, p. 18). São forças criadas pelos Estados Unidos para atuarem ao nível de Teatro de Operações.

38Acresce a este ponto a necessidade de formação e treino num ambiente de MDO. Mesmos os escalões mais baixos têm necessidade permanente de ter consciência do impacto dos restantes domínios no terrestre (ameaças e janelas de oportunidade) e de como podem, com a sua iniciativa, explorar ou criar oportunidades a partir das suas operações terrestres.

39Fazendo um paralelo com as melhores práticas de gestão no mercado de trabalho civil, as organizações atrativas e de sucesso não se limitam a escolher a sua liderança entre os mais aptos, mas sim a criar desde cedo programas de desenvolvimento (formação, orientações para o autodesenvolvimento e desenho do percurso de carreira) para os “talentos” identificados precocemente.

40EDA, 2023, p. 11.

41EDA, 2023, p. 18.

42Obrigatoriamente multinacional, como única forma de garantir um treino credível com as capacidades MDO que apenas estarão ao alcance dos maiores e mais modernos exércitos.