1. Introdução

O trabalho apresentado foi realizado no âmbito de uma Pós-graduação em Human Rights and Democracy na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo o tema recaído na evolução do Direito Internacional Humanitário (DIH) e os desafios e problemas que actualmente se lhe deparam. Essa escolha teve por base a relevância actual do tema, a sua adequação ao cluster “Introduction to Human Rights and Mechanisms of Protection” do referido curso e também o facto de, enquanto militar do Exército Português, estar particularmente interessado em perspectivar os conflitos armados modernos e a sua evolução, tendo em conta os instrumentos legais do Direito Humanitário e a consciência dos Estados em minorar os seus efeitos.

A estrutura do trabalho inicia-se com a definição do conceito de DIH, após a qual é focada a sua relação com os Direitos Humanos. É ainda analisada a origem e a evolução do DIH e as respectivas consequências na acção humanitária. Num capítulo posterior é referida a aplicação do DIH e neste contexto a importância dos tribunais, nomeadamente do Tribunal Penal Internacional (TPI) e dos tribunais nacionais. São também identificados os desafios actuais do DIH, resultantes, por um lado, da dificuldade da sua implementação em conflitos que visam a exclusão de certas partes da população ou em Estados cuja estrutura se encontra em desagregação e por outro, da necessidade de um ajustamento normativo resultante das mudanças verificadas no mundo neste início de século. Finalmente são enunciadas algumas conclusões, das quais ressalta a necessidade da consciencialização global da importância do DIH, para que este possa ser efectivamente implementado.

2. Conceito de Direito Internacional Humanitário

Além de ser um Direito sui generis, o DIH é igualmente um ramo do Direito Internacional Público. Contudo, o DIH é acima de tudo um direito autónomo, mesmo que a priori pareça paradoxal a existência de um direito da guerra, já que por um lado a guerra consiste, na maior parte dos casos, numa violação do direito e por outro, por ser essa mesma violação que vai condicionar a aplicabilidade do Direito Humanitário. (Enciclopédia Digital de Direitos Humanos, 2004).

Visa, porém, a aplicação de alguns princípios humanitários mesmo no contexto do conflito armado, como expresso no artigo 6 da Paz Perpétua de Kant, na qual afirmou: “Nenhum Estado em guerra com outro pode permitir a si próprio hostilidades de um tipo as quais tornariam impossível uma confiança recíproca durante uma paz futura.” (www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm, 2004)

De acordo com o ICRC, o DIH é um conjunto de normas internacionais que tem por objectivo proteger as pessoas que não participam ou deixaram de participar nas hostilidades e restringir os meios e métodos de guerra (ICRC, 2004).

O DIH pode ser visto como um direito de conciliação e de persuasão que parte de uma concepção racional e razoável das situações de beligerância e dos comportamentos humanos (Enciclopédia Digital de Direitos Humanos, 2004).

Segundo Sandoz (1998) os princípios orientadores do DIH são os da humanidade, da imparcialidade e da neutralidade. O princípio da humanidade requer que a acção humanitária numa situação de conflito seja unicamente motivada pelo desejo de ajudar as vítimas, de acordo com as suas necessidades e com base numa avaliação razoável e independente e guiado por uma sensibilidade perante o sofrimento de outrem. O princípio da imparcialidade visa a não selecção das vítimas, de acordo com quaisquer critérios que não sejam as suas necessidades, o que significa que não pode haver lugar a racismo ou exclusão na realização da acção humanitária. O princípio da neutralidade complementa os primeiros, na medida em que a acção humanitária não tem carácter militante, ideológico ou político, dependendo disso a sua credibilidade para todos os envolvidos, e consequentemente a sua eficácia.

As normas do DIH estão contidas em tratados aos quais os Estados aderem voluntariamente, comprometendo-se a respeitar e fazê-los respeitar ou têm origem no costume internacional, pela repetição de determinadas condutas com a convicção de que devem ser respeitadas e de que a sua violação é rejeitada por todos (ICRC, 2004).

O DIH, é assim, um conjunto de normas que procura limitar os efeitos dos conflitos armados. O DIH é também designado por “Direito da Guerra” e por “Direito dos Conflitos Armados” (ICRC, 2004).

Segundo Leandro (2002) a finalidade do DIH é introduzir um nível mínimo de regulação da condução das hostilidades, de modo a atenuar alguns dos seus efeitos mais brutais. Assim, segundo o mesmo autor, o DIH é uma parte do Direito Internacional Público que regula as relações entre Estados e outros sujeitos do Direito Internacional, durante a ocorrência de conflitos armados, dirigindo-se à protecção dos indivíduos que já não estejam a participar nas hostilidades, por exemplo, civis, prisioneiros de guerra, eclesiásticos, feridos, ex-combatentes, agentes humanitários, refugiados, deslocados, etc., assim como à protecção do património cultural e ambiental e tem ainda por objectivo limitar os meios e métodos de condução da guerra, tendo por base o princípio da humanidade.

Na divisão clássica do DIH podem distinguir-se três tipos de normas (Leandro, 2002; GDDC, 2004), nomeadamente:

1. O Direito de Genebra1, constituído pelas quatro convenções de Genebra de 1949 para a protecção das vítimas de guerra e pelos seus dois protocolos adicionais de 1977. Este normativo tem por objecto o nível mínimo de protecção dos indivíduos que não tomam directamente parte nas hostilidades militares e daqueles que, embora tomando parte no emprego da violência, se constituem em certas categorias especiais. As normas referidas visam assim as vítimas, protegendo-as da utilização da coerção militar dos Estados, actuando com base no princípio da humanidade.

2. O Direito de Haia, constituído pelo direito da guerra propriamente dito, ou seja, pelos princípios que regem a conduta das operações militares, direitos e deveres dos militares participantes nessas operações, limita os meios de ferir o inimigo. Estas regras têm em vista as necessidades militares das partes em conflito, cujo fim último é a preservação do Estado no seu sentido clássico, nunca esquecendo porém os princípios da humanidade. As normas encontram-se maioritariamente contidas nas Convenções de Haia de 1899 (revistas em 1907) e igualmente em algumas regras do Protocolo I adicional de 1977 às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949.

3. O Direito de Nova York que tem por base a actividade desenvolvida pelas Nações Unidas no âmbito do Direito Humanitário, sendo importante referir a adopção da Resolução 2444 (XXIII) de 1968 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, com o título “Respeito dos Direitos Humanos em período de conflito armado”2. Esta resolução pode ser considerada como um sinal de mudança de atitude das Nações Unidas relativamente ao DIH, já que desde 1945 não se tinham ocupado deste ramo do direito com a justificação de que tal indiciaria uma falta de confiança na própria organização como garante da paz.

3. Dicotomia entre Direitos Humanos

e Direito Internacional Humanitário

Segundo Casqueira Cardoso (2000) o Direito Humanitário é o ramo mais antigo do Direito Internacional e muitas vezes confundido com os Direito do Homem ou com os Direitos Humanos. É legítimo afirmar que depois de 1949, após as Convenções de Genebra de 1864 e 1949 e as Convenções de Haia de 1899 e 1907, o essencial do DIH básico estava já estabelecido enquanto que os Direitos do Homem estavam apenas a nascer, tendo sido assim colocada a tónica sobre a importância da pessoa antes dos Direitos do Homem, que a referem na sua generalidade só a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 19483.

De acordo com o mesmo autor, o DIH aparece tanto na inteira dependência da vontade dos Estados soberanos, como manifesta a sua crescente preocupação de coordenar e compatibilizar as actividades internacionais (neste caso a guerra) dos Estados com a ordem pública dos mesmos. Esta ordem pública dos Estados não integra apenas as exigências militares, mas também o respeito pela pessoa humana, sob a forma de uma protecção aplicada tanto aos nacionais dos Estados em conflito que vivem no Estado da parte adversa, como alargada a outras categorias da população dos Estados beligerantes.

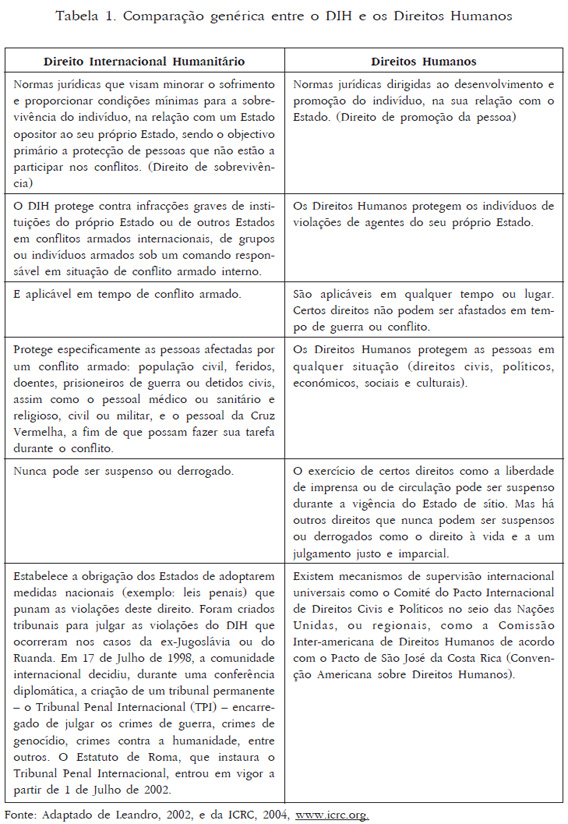

Podem distinguir-se, sumariamente, as seguintes diferenças principais entre Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos:

Segundo Casqueira Cardoso (2000) o DIH tem duas limitações. A primeira é que depende da mediação obrigatória do Estado para a sua aplicação e a segunda provém do facto de ser aplicável somente em casos de conflitos armados internacionais, não se ocupando das situações anteriores ou causas do conflito nem das suas consequências. Assim, a dicotomia entre DIH e Direitos do Homem baseia-se no conceito que aquele pretende responder a situações de urgência, ao sofrimento imediato, resultantes da situação de conflito armado, enquanto que os Direitos Humanos pretendem actuar sobre as causas do sofrimento humano, independentemente da existência de um conflito armado.

Contudo, o mesmo autor sublinha que esta dicotomia não representa uma incompatibilidade, como é visível no artigo 3º (comum às quatro Convenções de Genebra) que reúne preocupações de Direito Humanitário e Direitos do Homem. As Convenções de Genebra contêm várias disposições (artigos 91º e 92º (III)) que procuram articular a honra militar e coragem patriótica com as regras da humanidade.

Por outro lado, Leandro (2002) demonstra que “apesar da notória convergência entre Direito Humanitário e Direitos Humanos permanecem diferenças significativas.” Aponta assim ao facto de o Direito Humanitário tolerar a morte de seres humanos que não participem em conflitos armados, desde que se constituam como danos colaterais que não sejam possíveis de minimizar ou eliminar. Permite ainda restrições à liberdade pessoal, sem a intervenção de um magistrado, e possibilita também restrições às consagradas liberdades de expressão e reunião. Os Direitos Humanos, por sua vez, protegem a vida e a dignidade do ser humano, em todas as condições. Leandro (2002), realça assim, que para humanizar o DIH seria necessário interditar a possibilidade de matar, o que seria um paradoxo, uma vez que este acto faz parte da guerra. Por isso, uma excessiva humanização da guerra pode exceder os limites do aceitável para as forças militares, provocar a sua resistência e desacreditar as suas próprias regras (Leandro, 2002, citando Meront, 2000; ver também Almeida, 2003a).

4. Origem do Direito Internacional Humanitário

A evolução e o desenvolvimento progressivo das regras do DIH através do tempo foi acompanhando a evolução das formas de combater, assim como o facto de a população civil ir sendo cada vez mais afectada.

A Declaração de São Petersburgo de 1868, afirmava que o único fim legítimo da guerra consiste no enfraquecimento das forças militares do inimigo. No seguimento desta lógica, Jean Pictet (1973, citado na Enciclopédia Digital de Direitos Humanos, 2004) identificou dois postulados da guerra que conduzem a um raciocínio específico no plano humanitário e que se podem resumir da seguinte forma:

1. A guerra não constitui um fim, mas antes um meio, sendo uma situação contrária ao estado normal da sociedade que é a paz, e só sendo justificável pela sua necessidade, na medida em que se trata de um meio (o último meio) para que um Estado faça outro ceder à sua vontade. Geralmente são preferíveis os meios diplomáticos e/ou pressões económicas para alcançar este fim. Mas por vezes o recurso à força poderá ser considerado necessário. Neste caso, os meios militares devem ser proporcionais à necessidade de atingir os objectivos do Estado.

2. A guerra é vista como o meio de destruição do potencial de guerra do inimigo, sendo composta por dois elementos: os recursos materiais e humanos. Tratando-se do potencial humano, isto é dos indivíduos que contribuem directamente para o esforço de guerra, só existem três meios para o diminuir: matar, ferir ou capturar. No entanto, no que diz respeito ao seu rendimento militar, estes três processos são (praticamente) equivalentes, já que todos eles eliminam as forças vivas do adversário. Porém, no plano humanitário, devem privilegiar-se as acções menos dolorosas, concretamente, fazer um prisioneiro é preferível a feri-lo, e por sua vez, esta última acção é preferível à sua morte. Simultaneamente, a humanidade requer que a captura de guerra seja o mais suportável possível, já que esta não equivale a um castigo, mas simplesmente a um meio de impossibilitar o adversário de ferir. Por fim, a humanidade exige também que se poupem, tanto quanto possível, os não combatentes (os que não combatem ou que já não combatem), já que estes são desprovidos de qualquer interesse militar.

Segundo o ICRC, o DIH evoluiu à medida que as formas de combater se tornaram mais complexas e a população civil foi sendo mais afectada. Até meados do século XIX, os Estados envolvidos num determinado conflito chegavam, às vezes, a acordos para proteger as vítimas das guerras. No entanto, estes tratados eram apenas válidos em relação ao conflito para o qual haviam sido negociados. Em 1864, inspirado numa iniciativa do Comité Internacional da Cruz Vermelha, foi adoptado pelos Estados o primeiro tratado internacional nesta matéria, a Convenção de Genebra, para suavizar o sofrimento dos militares feridos dos exércitos em campanha, sendo válida para qualquer conflito futuro entre os Estados envolvidos (ICRC, 2004).

Outros instrumentos foram elaborados nas décadas seguintes até que o DIH adquirisse sua forma actual, como será exposto no ponto seguinte.

5. Evolução do Direito Internacional Humanitário

Segundo o Gabinete de Documentação e Direito Comparado na Internet (GDDC, 2004), a guerra caracterizava-se, nas suas origens, pela ausência de qualquer regra para além da lei do mais forte. As populações vencidas eram massacradas e na melhor das hipóteses, reduzidas à escravatura.

Mas o progresso civilizacional, a necessidade de os beligerantes preservarem o seu potencial humano, o medo de represálias e a tomada de consciência do carácter irracional, inútil e economicamente prejudicial das destruições e massacres totais, levaram os homens a considerar de modo diferente os vencidos. Consequentemente, começaram a levantar-se vozes de moderação, tolerância e humanidade.

A título de exemplo podem ser referidas as leis dos Incas que promoviam uma reconciliação relativamente aos povos vencidos.

A Europa e a zona do Mediterrâneo beneficiam da influência dos ensinamentos do Cristianismo e do Islão. Mesmo se em certas ocasiões a Igreja Católica pareceu esquecer os pedidos de não recurso à violência, o que é certo é que ela permanece fiel à vontade de assegurar uma certa humanização das guerras. Este princípio fica bem expresso nas palavras de Santo Agostinho: “Se o inimigo que combate deve morrer, que tal seja por necessidade, e não por tua vontade.... O vencido ou o capturado têm direito à compaixão.”

No século X DC em vários Concílios é proclamada a inviolabilidade das igrejas, dos mosteiros, dos pobres, dos mercadores, dos peregrinos, dos agricultores e dos seus bens. Estes princípios constituem as regras da Paz de Deus, cuja violação é sancionada pela excomunhão.

O Islão condena igualmente o crime, as mutilações, a tortura e protege os velhos, mulheres, crianças, mosteiros muçulmanos e os seus bens, dos efeitos da guerra.

Em 1762, Jean Jacques Rousseau escreve no seu Contrato Social, que a guerra não consiste numa relação de homem para homem, mas sim de Estado para Estado, na qual os indivíduos só acidentalmente são inimigos, voltando a ser simples homens após o conflito.

No entanto, o acontecimento que irá levar à criação de um corpo de normas escritas relativas à protecção das vítimas da guerra e que constituirá a contribuição efectiva para o desenvolvimento deste ramo do direito, só terá lugar em meados do século XIX (GDDC, 2004; Colin, 2000). Seguidamente apresentam-se as datas consideradas mais relevantes na evolução do DIH (Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos on-line, 2004; ICRC, 2004; Almeida, 2003):

1859 - Henry Dunant, cidadão suíço de 31 anos, chegou a Solferino no dia 24 de Junho (no Norte de Itália), com vista a conseguir obter ajuda de Napoleão III para uns investimentos que efectuara na Argélia. Nesse preciso dia, desenrolava-se uma batalha entre os exércitos Austríaco e Francês, tendo tido como consequência 6000 mortos e 36000 feridos. Dunant ficou horrorizado com a falta de serviços médicos adequados que assegurassem o tratamento das vítimas e improvisou ele mesmo, um apoio aos feridos da batalha.

1862 - De volta a Genebra, Henry Dunant passou a escrito as recordações da experiência que viveu, editando um livro intitulado “Uma Recordação de Solferino”, que se tornou num sucesso imediato. Nessa obra Dunant faz duas sugestões: por um lado propõe a criação de sociedades de ajuda a todos os feridos, sem distinção quanto à nacionalidade e por outro lado, a adopção de uma Convenção que assegurasse a protecção dos soldados feridos e do pessoal médico no campo de batalha.

1863 - É criado o Comité Internacional de Socorro aos Militares Feridos em Tempo de Guerra, sendo os membros fundadores, para além do próprio Dunant, Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir. Em Agosto deste mesmo ano, o Comité decide organizar uma Conferência Internacional em Genebra com a participação de representantes governamentais. A conferência revela-se um sucesso, tendo 62 delegados representando 16 Estados, adoptado as resoluções que estão na base do Movimento da Cruz Vermelha.

1864 - Primeira Convenção de Genebra. Esta Convenção é ratificada, entre 1864 e 1907 por 57 Estados.

1868 - Declaração de São Petersburgo - o primeiro instrumento internacional que regula os métodos e meios de combate. A Declaração, considerada como enunciando o direito consuetudinário existente, proíbe o ataque a não combatentes, a utilização de armas que agravem inutilmente o sofrimento dos feridos ou que tornem a sua morte inevitável e o emprego de projécteis com menos de 400g contendo uma carga explosiva ou substâncias incendiárias.

1899 - Convenções e Declarações de Haia. Entre aquelas que não serão revistas em 1907 podemos citar a Declaração que proíbe por um lado a utilização de gás asfixiante e por outro a utilização de balas “dum-dum”.

1906 - Convenção de Genebra sobre os feridos e doentes nos exércitos.

1907 - 13 Convenções de Haia relativas às leis e costumes da guerra, aos direitos e deveres das potências neutras em caso de guerra terrestre, ao regime dos navios de comércio no início das hostilidades, à transformação dos navios de comércio em navios de guerra, à colocação de minas submarinas automáticas de contacto, ao bombardeamento por forças navais em tempo de guerra, à adaptação dos princípios da Convenção de Genebra à guerra marítima e à proibição de lançar projecteis e explosivos a partir de balões.

1923 - Regras de Haia sobre a guerra aérea (que nunca se tornarão) numa Convenção.

1925 - Protocolo de Genebra de 17 de Junho relativo à proibição de utilizar gazes asfixiantes, tóxicos ou similares na guerra.

1929 - Duas Convenções de Genebra sobre os feridos e doentes em campanha (I) e sobre os Prisioneiros de Guerra (II).

1948 - Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.

1949 - Quatro Convenções de Genebra:

n Convenção de Genebra para melhorar a situação dos feridos e doentes das Forças Armadas em campanha (Convenção I);

n Convenção de Genebra para melhorar a situação dos feridos, doentes e náufragos das Forças Armadas no mar (Convenção II);

n Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos Prisioneiros de Guerra (Convenção III);

n Convenção de Genebra relativa à protecção das pessoas civis em tempo de guerra (Convenção IV).

1951 - Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.

1954 - Convenção e Protocolo de Haia para a protecção de bens culturais em caso de conflito armado.

1958 - Adopção no âmbito das Nações Unidas da Convenção para a Prevenção e a Repressão do crime de Genocídio.

1967 - Protocolo de Nova Iorque, de 31 de Janeiro de 1967, Adicional à Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra em 28 de Julho de 1951.

1972 - Convenção sobre a interdição das Armas Bacteriológicas e a sua destruição.

1977 - Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949:

n Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949 relativo à protecção das vítimas dos conflitos armados internacionais (Protocolo I), reforça a protecção das vítimas de conflitos armados internacionais e amplia a definição dos mesmos às guerras de libertação nacional;

n Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949 relativo à protecção das vítimas dos conflitos armados não internacionais (Protocolo II), reforça a protecção das pessoas afectadas por conflitos armados internos, completando assim o Artigo 3 comum às quatro Convenções de Genebra4.

1980 - Convenção sobre a proibição ou limitação do uso de certas armas convencionais que podem ser consideradas como produzindo efeitos traumáticos excessivos ou ferindo indiscriminadamente. Esta Convenção era composta de 3 Protocolos anexos.

1984 - Adopção no seio das Nações Unidas da convenção contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

1987 - Adopção no seio do Conselho da Europa da convenção contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

1993 - Convenção sobre a proibição do desenvolvimento, produção, armazenagem e utilização de armas químicas e sobre a sua destruição.

1993 - Estatuto do Tribunal Internacional para julgar as pessoas responsáveis por violações graves ao direito internacional humanitário cometidas no território da Ex-Jugoslávia desde 1991.

1994 - Estatuto do Tribunal Internacional para o Ruanda.

1996 - IV Protocolo Adicional à Convenção sobre a Proibição ou Limitação do uso de certas armas convencionais que podem ser consideradas como produzindo efeitos traumáticos excessivos ou ferindo Indiscriminadamente.

1997 - Convenção sobre a proibição da utilização, armazenagem, produção e transferência de minas anti pessoal e sobre a sua destruição.

1998 - Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.

Considera-se que uma parte considerável do DIH se encontra contido nas quatro Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949, constituindo assim as fontes principais do DIH. Quase todos os países do mundo aceitaram a vinculação às Convenções, que foram desenvolvidas e completadas por mais dois acordos - os Protocolos Adicionais de 1977, criados devido à existência de lacunas em áreas importantes tais como o comportamento dos combatentes e a protecção da população civil contra os efeitos das hostilidades.

No caso de conflito armado internacional entre dois ou mais Estados e naqueles conflitos em que os povos lutam no exercício do direito à livre auto-determinação, são aplicadas as quatro Convenções de Genebra de 1949 e o Protocolo I de 1977, mesmo quando não houver declaração de guerra. No caso de conflito armado interno no território de um Estado entre as suas Forças Armadas e Forças Armadas dissidentes ou grupos armados organizados, é aplicado o artigo 3 comum às quatro Convenções de Genebra e o Protocolo II. No entanto, a aplicação do Protocolo II é limitada aqueles conflitos internos nos quais os grupos rebeldes tenham um comando responsável e exerçam sobre uma parte do território, um controlo tal que Ihes permita realizar operações militares continuadas e articuladas e aplicar as disposições do Protocolo II. No caso de não serem preenchidos todos estes requisitos, continua sendo aplicável o artigo 3 comum.

Existem ainda vários acordos que proíbem o uso de certas armas e tácticas militares, entre as quais as Convenções de Haia de 1907, a Convenção das Armas Bacteriológicas (Biológicas) de 1972, a Convenção das Armas Convencionais de 1980 e a Convenção das Armas Químicas de 1993. A Convenção de Haia de 1954 protege o património cultural em tempo de conflito armado.

Hoje em dia, muitas das normas do Direito Internacional Humanitário são aceites como Direito Consuetudinário, ou seja, como regras gerais que se aplicam a todos os Estados. (ICRC, 2004).

Segundo Almeida (2003a), os normativos que integram o DIH têm sido criados “a posteriori”, de uma forma reactiva, dando como exemplo a codificação aprovada posteriormente aos grandes conflitos do séc. XX: a Convenção de Genebra de 1906 e Convenções de Haia de 1907, após o conflito Russo-Japonês de 1904/05, a Convenção de Genebra de 1929 e o Protocolo sobre a proibição do uso dos gases de 1925, após a 1ª Guerra Mundial de 1914-18, as Convenções de Genebra de 1949 e a Convenção sobre Bens Culturais de 1954, após a 2ª Guerra Mundial de 1939-45, os Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra de 1977, após os conflitos da Coreia, do Vietname e vários conflitos de Libertação Nacional, a Convenção sobre as Armas Químicas de 1993, após o conflito do Golfo de 1990-1991 e a Convenção sobre Minas Anti-pessoal em 1997, após os vários conflitos internos das décadas de 1980-90.

Numa outra óptica, a evolução do DIH foi profundamente marcada pelo problema crucial da Soberania do Estado e por um conjunto de princípios dela decorrentes, como sejam a “não ingerência nos assuntos internos” e a igualdade soberana dos Estados (Bettati, 1996, citado por Leandro, 2002), como fundamentos para as boas relações interestaduais. Foi devido ao princípio da soberania/competência nacional que o Direito Internacional, durante muito tempo, sujeitou tudo o que dizia respeito à sorte dos indivíduos ao Direito Interno. Mas como conciliar o DIH e consequentes acções humanitárias que exigem a ingerência, com a problemática da Soberania do Estado? Esta questão tem sido respondida de forma diversa ao longo dos tempos, tendo consequentemente afectado a evolução das normas do DIH.

Alguns estudiosos desta matéria distinguem três etapas do caminho percorrido, fazendo nomeadamente referência às seguintes fases (Bettati, 1996, St-Pierre, 1998; Leandro, 2002):

1. “Ingerência Imaterial” (1948-1968): esta fase decorreu do fim da 2ª Guerra Mundial e das atrocidades aí cometidas. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 mantém ainda intocável o princípio da “Não Ingerência”. Por força da opinião pública caminhou-se para a condenação política das violações dos Direitos Humanos, tendo nesta fase vigorado a denominada “Ingerência Imaterial” que actuou sob a forma de relações, de exames de situações, de deliberações de órgãos internacionais, de condenações políticas ou judiciárias. Neste período não havia a penetração física no território do Estado em questão, excepto no processo de inquérito com vista a apurar os factos eventualmente susceptíveis de constituir violações das convenções e dos protocolos. O seu instrumento privilegiado era a palavra, o olhar e a denúncia.

As Convenções de Genebra e os seus protocolos garantem que nenhuma acção se fará sem o consentimento do Estado destinatário. É o Direito Humanitário a subordinar-se às garantias de soberania. Neste contexto, Silveira (2001) explica que a intervenção da sociedade civil global parece ser um modelo do mundo contemporâneo, que leva a uma reavaliação do realismo nas Relações Internacionais, ao mesmo tempo em que desafia o paradigma ideológico com o qual se convive há séculos, incluindo a soberania do Estado.

Nesta altura as ONG libertam-se do princípio da “Não Ingerência”, pois não representam nenhum Estado. No final deste período tiveram lugar as primeiras acções humanitárias transfronteiriças, podendo ser dado como exemplo o acontecido na província do Biafra/Nigéria, em 19675. É a passagem da “Ingerência Imaterial”, sem acções no terreno, para a acção humanitária denominada de “Ingerência Material” que implica a presença de pessoal humanitário junto das populações afectadas. Inicia-se assim a fase da “Ingerência Caritativa”.

2. “Ingerência Caritativa” (1968-1988): neste período houve fortes movimentações de organizações humanitárias e com desenvolvimentos activos da diplomacia humanitária.

A dessacralização das fronteiras, ou a não consideração em casos de urgência, do domínio exclusivo do Estado praticado pelas ONG, convenceram outros actores da acção humanitária, responsáveis políticos, chefes de administrações internacionais, etc., a se aventurarem a preconizar a permeabilidade das fronteiras ou a legitimidade da indignação da opinião pública. As Nações Unidas, através por exemplo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR) e do Fundo das Nações Unidas para a Criança (UNICEF), demonstraram que, apesar do seu carácter político, se podiam realizar acções de auxílio eficazes, com base numa poderosa capacidade de assistência e intervenção a nível global.

Em 1986 a Comissão Independente sobre as Questões Humanitárias Internacionais (CIQHI), sugerida pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, entregou um relatório no qual é constatado que o DIH comporta graves lacunas nas situações de conflitos internos e que é insuficientemente aplicado em virtude da sua excessiva complexidade. Em 1988, na sequência da Conferência de Paris, foi estabelecido o princípio da Assistência Humanitária às vítimas das catástrofes naturais e situações de urgência da mesma ordem (SCR 43/131, de 8 de Dezembro 1988) que simbolizava o início da solução para os problemas da aplicação do Protocolo Adicional II às Convenções de Genebra. Nela era referida a urgência de impor o acesso livre junto das vítimas, nomeadamente para as ONG humanitárias internacionais. Esta resolução baseou-se na evidência que as catástrofes naturais e as situações de urgência são da mesma natureza e têm consequências graves nos planos económicos e sociais dos países que são afectados. Isso significa que deixar as vítimas sem assistência humanitária representa uma ameaça à vida e à dignidade humana. Em 1990 são aprovados os corredores humanitários como modalidade de aplicação do acesso livre junto das vítimas (SCR 45/100, de 14 de Dezembro de 1990)6.

3. “Ingerência Forçada” e “Ingerência Dissuasora” (a partir de 1989):

3a. No âmbito da “Ingerência Forçada”, a acção humanitária tem deparado com obstáculos levantados tanto pelos países prestadores de auxílio de bens de primeira necessidade, como pelos países que o recebem. Estas limitações fundamentam-se no receio do desvio do auxílio para as forças opressoras. De forma a evitar este risco, têm-se criado excepções, que por um lado, obriguem um Estado de onde provem a assistência a não reter de forma arbitrária os envios, e por outro, efectuar a distribuição directa às populações do Estado receptor, deixando este de ser senhor da distribuição.

As Nações Unidas podem requerer o auxílio da força militar, segundo uma gradação, que vai desde a presença simbólica, à escolta e finalmente à intervenção armada. São exemplos deste último caso, o acompanhamento da ajuda humanitária na Somália (em 1993), confiado à ONUSOM I 7 e na Bósnia-Herzegóvina pela FORPRONU8, que teve como único mandato acompanhar os esforços humanitários.

3b. Em simultâneo assiste-se a uma evolução no sentido da “Ingerência Dissuasora”, que está associada à necessidade de actuar mais eficazmente na vertente preventiva, identificando novos conceitos tais como: Preventive Disarmement e Citizen Diplomacy. Nesse contexto, em 1992, na sequência da Agenda para a Paz do Secretário-Geral das Nações Unidas, Boutros-Ghali, foram criadas as seguintes figuras, como resposta aos novos desafios: diplomacia preventiva, restabelecimento da paz, manutenção da paz e consolidação da paz. No âmbito da diplomacia preventiva, há actualmente alguns, denominados detectores de dramas humanitários, como sejam os observatórios intergovernamentais9 ou os privados. No sector privado são as ONG e os “media” os detectores mais eficazes.

Pode-se ainda considerar a punição dos autores dos crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou de crimes de genocídio, uma outra forma de Ingerência Dissuasora, neste caso prefigurada numa ingerência judiciária.

3c. A Carta das Nações Unidas põe à disposição desta organização e das organizações internacionais criadas através dos Acordos Regionais, os mecanismos especiais para a aplicação do Direito Internacional (Fischer, 2000). O órgão competente é o Conselho de Segurança, cuja função particular é o exercício das competências que se lhe atribuem no capítulo VII da Carta das Nações Unidas. No caso de agressão, quebra ou ameaça para a paz, pode tomar medidas coercivas de tipo militar ou de outra natureza, para fazer cumprir o Direito Internacional, sendo estas resoluções vinculativas para todos os Estados membros das Nações Unidas.

Segundo o mesmo autor foram aplicadas durante os anos noventa, medidas coercivas económicas de forma sistemática e medidas militares de forma frequente. Reveste-se de especial importância o facto do Conselho de Segurança ter qualificado de “ameaças para a paz” as graves violações dos Direitos Humanos na Somália, em 1992/1993, e a suspensão da ajuda humanitária na Bósnia-Herzegóvina em 1993, o que justificou a implementação da ajuda humanitária nos dois casos, recorrendo a meios militares.

O Conselho de Segurança pode solicitar ajuda às organizações internacionais, nomeadamente à NATO, para ajudar na imposição de medidas coercivas. Um exemplo desta ajuda foi a utilização da Força Aérea da NATO em Sarajevo no início de 1994 para pôr fim ao cerco da cidade.

De acordo com Shotwell e Thachuk (1999), o caso do Kosovo foi diferente, porque apesar do Conselho de Segurança ter identificado a existência de uma “ameaça à paz” e ter pressionado a Sérvia a reduzir as suas tropas no Kosovo, não especificou a autorização do uso da força10. Os autores referem ainda que a NATO é uma organização de auto-defesa colectiva, mas não deve ser vista como uma organização de segurança colectiva como as Nações Unidas, tendo actuado no Kosovo sem que tenha sido violado o artigo V da sua Carta que integra o princípio da auto-defesa (ataque armado contra um ou mais membros da Europa ou da América de Norte).

Contudo, Momtaz (2000) opina a favor de uma capacidade de intervenção efectiva do Conselho de Segurança, o que exigiria uma maior responsabilização dos seus membros permanentes, no sentido de não recorrerem ao veto sempre que se trate de evitar uma catástrofe humanitária, como aconteceu no caso do Kosovo. De outra forma, segundo a Carta das Nações Unidas, a intervenção armada da NATO ou de outra organização internacional, não terá base legal sem o consentimento do Conselho de Segurança.

O caso recente da invasão americana do Iraque em 2003, não pode contudo ser visto no mesmo prisma, em virtude de não se tratar efectivamente de uma intervenção humanitária. Roth (2004) explica que, na altura da invasão, não havia naquele país uma situação de atrocidades sistemáticas que a justificassem, não tendo sido assim motivada por preocupações humanitárias e de acordo com o DIH. Para além de não ter sido aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, trata-se de uma intervenção que não teve por objectivo principal melhorar a vida da população Iraquiana, sendo um bom exemplo que salienta a necessidade de se definir objectivamente em que circunstâncias uma intervenção militar é adequada e justificada, particularmente se forem invocadas razões humanitárias11.

6. Aplicação do Direito Internacional Humanitário

Existem inúmeros exemplos de violações do DIH em conflitos em várias partes do mundo, entre as quais se encontram cada vez em maior número pessoas civis vítimas das hostilidades. No entanto, existem casos importantes em que, graças ao DIH, foi possível uma protecção de pessoas civis, prisioneiros, doentes e feridos, assim como restrições ao uso de armas letais.

Foram elaboradas algumas medidas para promover o respeito do DIH, entre as quais a obrigação dos Estados em educar as suas Forças Armadas, assim como a população em geral, acerca das normas do DIH. Neste contexto, os Estados devem evitar e punir sempre que seja necessário, todas as violações do DIH. Em especial, devem promulgar leis para punir as violações mais graves das Convenções de Genebra e dos Protocolos Adicionais que sejam consideradas crimes de guerra. Como exemplo, podem ser apontadas as definidas no Protocolo I, no qual se refere que os ataques efectuados sem discriminação e os ataques ou acções de represália contra os bens indispensáveis à sobrevivência da população civil, ao património cultural e aos locais de culto, bem como ao meio ambiente natural são proibidos.

Em geral, o Direito Penal de um Estado aplica-se apenas a actos cometidos no interior do seu território ou pelos seus cidadãos nacionais. Contudo, o DIH vai mais longe. Exige que os Estados procurem e sancionem todos aqueles que tenham cometido infracções graves, independentemente da nacionalidade do autor ou do local onde o crime tenha sido cometido. Este princípio, designado por Jurisdição Universal, é um elemento-chave para garantir a repressão eficaz das infracções graves (ICRC, 2004).

A internacionalização da justiça, tem tido uma expansão contínua desde 1945, especialmente após o fim da Guerra Fria e em particular no que diz respeito ao Direito Penal Internacional, relativo aos crimes de guerra, de genocídio e aos crimes contra a humanidade. O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), criado em 1945 em Haia no quadro das Nações Unidas, é o sucessor do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, criado pela Sociedade das Nações em 1922, que por sua vez já substituíra o primeiro tribunal internacional dos tempos modernos, o Tribunal Permanente de Arbitragem criado em Haia em 1899. O actual TIJ delibera sobre diferendos entre Estados que reconhecem as suas competências, tendo a parte condenada de aceitar a sentença, sob pena de ser interposto recurso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que na prática livra de julgamento os cinco membros permanentes que têm direito a veto (Ramonet et al., 2003: 40-41).

Os tribunais militares de Nuremberga (1945-46) e de Tóquio (1946-48), criados após o fim da 2ªGuerra Mundial não tiveram continuidade, no entanto o fim da Guerra Fria parece ter dado um novo impulso a essa dinâmica, com a criação de tribunais Ad-Hoc: o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia (Haia, 1993) e o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda (Arusha, Tanzânia,1994). Depois disso, foi assinado a 17 de Julho de 1998, no quadro das Nações Unidas, o Tratado de Roma, que levou à criação do Tribunal Penal Internacional (TPI, Haia) cujas funções tiveram início a 1 de Julho de 2002. O TPI no entanto só pode julgar indivíduos cujo Estado tenha aceite as suas competências ou que hajam cometido actos de violência num país signatário. Em Dezembro de 2002 o estatuto do TPI tinha sido assinado por 139 países e ratificado por 84, figurando entre os não signatários a China, as duas Coreias, Cuba, Israel, a Líbia assim como os EUA (Ramonet et al., 2003: 40-41).

Os Estados são explicitamente obrigados a colaborar com os Tribunais de Haia e de Arusha. Isto implica, quando necessário, a adopção de uma legislação a fim de reunir as provas, de prender e de transferir as pessoas acusadas de crimes que são da competência dos tribunais.

Além disso, os próprios Estados são obrigados a levar perante seus próprios tribunais, as pessoas acusadas de infracções graves aos principais tratados de Direito Humanitário, as Convenções de Genebra de 1949 e o Protocolo Adicional I de 1977 - ou então são obrigados a proceder à sua extradição para que elas sejam julgadas noutro Estado. Os Estados são sempre explicitamente obrigados a trazer perante a justiça as pessoas acusadas de violações graves e os tribunais nacionais continuarão a ter um papel importante no julgamento de criminosos de guerra, daí a necessidade de uma legislação penal eficaz a nível nacional. Continua a ser da competência dos Estados a responsabilidade principal de garantir o respeito do Direito Humanitário, assim como de impedir e reprimir as violações desse Direito. Apenas através de uma actuação eficaz a nível nacional, se poderá garantir o pleno respeito do Direito Humanitário.

Shin e Bugnion (2003), apresentaram alguns mecanismos de controlo que permitem uma mais efectiva implementação do DIH durante o conflito armado, embora alguns não sendo muito utilizados e nos quais intervêm os Estados, as Potencias Protectoras e o ICRC (ver também Deyra, 2001):

• O procedimento de inquérito, instituído a pedido de uma das partes do conflito, como previsto pelas Convenções de Genebra, havendo contudo a exigência frequentemente impeditiva de um acordo prévio das partes em conflito sobre os procedimentos.

• A International Fact Finding Commission, prevista no artigo 90º do Protocolo Adicional I, que apesar de já existir há muitos anos não tem tido um papel muito relevante, devido à falta de vontade política. Uma possibilidade do Conselho de Segurança requerer a sua investigação de forma vinculativa poderá solucionar este problema.

• O Sistema de Potências Protectoras, previsto pelas Convenções de Genebra, mas também pouco aplicado.

• A cooperação dos Estados com as Nações Unidas, como previsto pelo Protocolo Adicional I, originando operações de manutenção ou imposição de paz ou como por exemplo, no caso do estabelecimento de tribunais ad-hoc na Ex-Jugoslavia e Ruanda.

7. Desafios Actuais para o Direito Internacional Humanitário

Sandoz (1998) identificou dois tipos de conflitos que colocam graves problemas à implementação do DIH, nomeadamente se o conflito visa a exclusão de certas partes da população ou se o conflito ocorre em Estados cuja estrutura se encontra em desintegração.

No primeiro caso, o desafio não consiste na capacidade, mas na vontade de aplicar o DIH, como acontece nos casos de conflitos que visam a “limpeza étnica”, que tem por objectivo a deslocação de partes da população pela força ou até a sua exterminação. Nestas situações assiste-se a uma espiral de propaganda, medo, violência e ódio que reforça, exageradamente, a identidade de um grupo em detrimento de outro, impossibilitando o convívio e a coabitação pacífica entre os mesmos e levando, no extremo, à vontade de exterminar o grupo odiado. Por outro lado, o DIH proíbe a deslocação forçada de pessoas e é obviamente incompatível com tentativas de genocídio. A acção humanitária que visa a protecção das vítimas será, naturalmente, neste caso, contrária à intenção do(s) grupo(s) em conflito. Isto é, o DIH só pode ter efeito, se os grupos em conflito estiverem convencidos, de que as suas normas são, não somente importantes, mas que a sua aplicação não é contrária à prossecução dos seus objectivos militares. Como exemplo pode-se referir os conflitos violentos ocorridos na Ex-Jugoslávia, sobretudo na Bósnia-Herzegóvina, onde diferentes comunidades religiosas e culturais, que costumavam conviver em paz e harmonia, se encontraram perante uma situação em que se viram obrigadas a tomar uma posição antagónica perante os seus vizinhos, tendo sido induzidas a círculos viciosos de desconfiança, ódio e violência. Um outro exemplo, ainda mais trágico, é o do Ruanda, onde se assistiu a uma erosão contínua dos valores fundamentais e do DIH.

Neste contexto, há autores que exigem uma maior intervenção das Nações Unidas no sentido de garantir a implementação do DIH. Assim, Singer (2002: 199-200) sugere que “…as Nações Unidas deveriam no limite das suas capacidades, autorizar a intervenção que impeça que se cometam crimes contra a humanidade, nos casos em que se pode esperar razoavelmente que isso não provoque um mal maior do que o que evita”, referindo no entanto a necessidade de uma reforma das Nações Unidas no sentido de uma maior democratização interna e eficácia.

O segundo tipo de conflito difícil de compatibilizar com o DIH seria, de acordo com Sandoz (1998), o conflito armado a ocorrer em Estados cuja estrutura se encontra em desintegração. Estes conflitos caracterizam-se não por algum objectivo de guerra, mas pelas circunstâncias nas quais ocorrem, especificamente, a ausência ou desintegração de qualquer forma de organização, estrutura ou linha de comando (civil, social, religiosa ou até militar) no interior do Estado ou dos grupos em oposição, sendo os objectivos frequentemente imprecisos, levando ao extremo de uma pura luta pela sobrevivência. A proliferação de facções pode ser um sinal de perda de controlo, contudo a cadeia de comando mantém-se por vezes (como no caso do Afeganistão e, até certo, ponto na Bósnia-Herzegóvina e no Sudão), implicando um maior esforço negocial, mas ainda assim permitindo a acção humanitária, desde que se consiga explicar o propósito do DIH e chegar a um consenso e a uma confiança mínimos (como demonstraram os esforços desenvolvidos no Afeganistão pela ICRC). É o colapso das estruturas centrais, como aconteceu na Somália e Libéria, que colocam os maiores problemas à possibilidade de implementar o DIH, havendo quem rejeite a classificação de “conflito armado” neste contexto12 e, desta forma, recuse a aplicação do DIH e assim a “ingerência nos assuntos internos” dos Estados em questão. Existem também situações muito complicadas quando as forças no poder aterrorizam e até massacram a própria população, violando os Direitos Humanos e rejeitando a aplicação do DIH, já que não se assiste, em rigor, a nenhum “conflito armado”. Neste caso, e também naquele de anarquia total, a comunidade internacional pode reagir através das decisões do Conselho de Segurança, para as quais a Carta das Nações Unidas devia servir de base, apesar de não considerar a possibilidade do “colapso do Estado”. É por isso, que as acções das forças das Nações Unidas se enquadram, nestes casos, em relações ambíguas com “pseudo-governos”. O DIH terá que ser aplicado, neste caso, por parte das forças das Nações Unidas, que assumem um papel de policiamento, perante forças externas, encontrando-se, porém, frequentemente numa posição legal ambígua13.

Dificuldades semelhantes podem surgir para empresas e outras organizações que pretendem manter a sua actividade e se vejam obrigadas a substituir as Forças de Segurança Pública devido à sua ausência. A existência de alguma estrutura estatal, é geralmente tida como o pressuposto da aplicação do DIH, mas nem sempre isso se verifica.

No caso particular do terrorismo que caracteriza cada vez mais os conflitos internacionais, Sassoli (2003) apontou para a dificuldade de recorrer ao DIH, caso o conflito ocorra entre um Estado e um grupo armado organizado, mesmo que este conflito se alastre através de fronteiras nacionais. De acordo com este investigador, um conflito pode somente ser classificado como um “conflito não-internacional armado”, se ocorrerem operações militares de tipo coordenado, se houver um determinado grau de organização e disciplina das partes em conflito, uma certa intensidade de violência tanto para os agressores como para as vítimas, e se de facto, o grupo não-estatal detiver o controlo sobre algumas vítimas, sendo a duração do conflito de menor relevância.

Para Almeida (2003a) o Direito Internacional continua a ter como bases fundamentais, a proibição do uso da força, o respeito pelos Direitos Humanos e pelo direito humanitário e o princípio da não-ingerência nos assuntos internos dos Estados. O início do século XXI é caracterizado pela mudança contínua, onde ressaltam problemas de natureza económica, social e política, diferenças religiosas e étnicas, extremismos e fundamentalismos, provocando a violação constante dos Direitos Humanos, bem como a instabilidade de territórios e regiões. Segundo o mesmo autor, o ambiente actual favorece actos de terrorismo, sabotagem e crime organizado, podendo a insegurança ser ainda causada pelo movimento de populações (deslocados, refugiados, emigrantes clandestinos), pelo tráfego de drogas e armas, desastres ambientais, etc. Face ao atrás exposto, Almeida (2003a) identifica a necessidade de repensar o DIH em alguns pontos:

â a questão da aplicabilidade do DIH, considerando o estatuto de combatente no caso dos prisioneiros terroristas (exemplo: prisioneiros capturados no Afeganistão e internados na base de Guantanamo e no Iraque em Abu Ghraib)14;

â a definição de “mercenário” e “combatente”, contidas no Protocolo I Adicional à Convenções de Genebra (exemplo: a definição de combatente com base somente no transporte aberto de armas, à vista do adversário);

â a definição de “criança” e a sua exploração nos conflitos armados (quer como combatentes quer sob outras formas de exploração);

â o reconhecimento da interdependência e ambiguidade entre objectivos militares e civis;

â a difusão do DIH pelos membros das Forças Armadas, em todos os escalões hierárquicos, em virtude do grande potencial de força que detêm e por serem, muitas vezes, o garante da implementação do DIH (ver também Sandoz, 1998);

â a responsabilidade dos militares, particularmente em situações de emprego de armas tecnologicamente muito sofisticadas, mas falíveis e que poderão causar graves danos colaterais, podendo também causar sofrimento a grande distância, o que poderá provocar a erosão do princípio humanitário, caracterizado anteriormente pela proximidade às vítimas;

â numa grande parte dos conflitos actuais e no chamado combate ao terrorismo, as forças militares são usadas em missões de natureza interna (tradicionalmente no âmbito policial), dentro e fora das suas fronteiras, o que vem provocando um esbatimento entre conflitos internacionais e conflitos internos; existe contudo actualmente uma desproporcionalidade entre a produção normativa referente à protecção prestada pelo DIH às vítimas dos conflitos internacionais e às dos conflitos internos;

â considerando ainda o desenvolvimento de novos sistemas de armas (tamanhos miniaturizados contendo “micro explosivos” e sistemas lançadores aligeirados, guiados à distância e com grande quantidade de projécteis) e ainda das não letais (exemplo: armas acústicas, de microondas, electromagnéticas, vírus informáticos, agentes provocadores de sono, etc.), levantam-se novos problemas jurídicos, requerendo novos normativos (Almeida, 2003b).

O facto referido, de o DIH ser normalmente actualizado após o acontecimento de novos factos, leva a que também agora se repense o seu ajustamento, face a estas e outras situações aqui não referenciadas, para que possa ser preventivo, enquadrar o uso da violência e humanizar os conflitos.

Sandoz (1998) questiona até que ponto será necessário rever o DIH, considerando as dificuldades práticas da sua aplicação. Considera que uma clarificação de alguns assuntos seria oportuna, nomeadamente no domínio do repatriamento de prisioneiros de guerra ou na definição do fim das hostilidades. Sublinha que alguns mecanismos previstos para a implementação do DIH não correspondem às expectativas, particularmente o Sistema dos Poderes Protectores e a International Fact-Finding Commission. Por outro lado, a proliferação das organizações humanitárias requer uma melhor definição das suas competências, o estabelecimento de códigos de conduta e standards mais precisos para as operações de protecção e assistência.

Contudo, o mesmo especialista de DIH sugere que uma análise crítica das Convenções Humanitárias, mostra que a sua substância se mantém globalmente válida e pertinente, surgindo as dificuldades geralmente, devido à falta dos meios e da vontade de implementar os seus instrumentos. Isto é, o problema é mais de ordem política do que legal. Uma revisão do DIH seria uma tarefa morosa, cara e complicada e poderia até levar a alguns retrocessos no sentido de fornecer a alguns Estados um álibi para rejeitar regras anteriormente aceites. A universalidade das Convenções de Genebra, ratificadas por um tão grande número de Estados, poderia neste processo estar em causa, o que implicaria um custo excessivo, face às eventuais melhorias que poderiam ser introduzidas. Isto não impediria revisões pontuais, nomeadamente no âmbito dos Protocolos Adicionais, por exemplo na definição do controlo de novas armas (que evoluem constantemente).

Sandoz (1998) identifica ainda a difusão do DIH como fundamental para garantir a sua implementação. A ICRC tem assumido um papel crucial na divulgação do conhecimento do DIH, principalmente entre aqueles que devem respeita-lo. Em primeiro lugar as Forças Armadas, onde o ensino sobre o DIH devia fazer parte integrante da instrução militar, assumida como um assunto sério a todos os níveis da hierarquia militar, já que contribuem para uma disciplina e ética também benéfica para os próprios fins militares. No terreno, pode-se tornar particularmente difícil a promoção do DIH, em situações algo caóticas e até anárquicas, sendo nestes casos muito importante, um bom conhecimento da realidade sócio-cultural, para se poder atingir os grupos beligerantes. De qualquer forma, Sandoz (1998) defende um ensinamento do DIH e dos Direitos Humanos, já no contexto escolar, o que poderá ser muito benéfico numa perspectiva preventiva. Finalmente, conclui que é necessária uma consciencialização dos políticos e governos, bem como do público em geral e que isso se pode conseguir através do apoio da comunicação social.

Actualmente, é importante salientar o caso do tratamento dado pelas Forças Militares Norte Americanas no Iraque aos prisioneiros de guerra, onde houve torturas e humilhações generalizadas aos militares e civis aprisionados. Estas acções são verdadeiramente chocantes, na medida em que não só violam as Convenções de Genebra, como também porque tinham sido já referidas em vários relatórios da ICRC e do conhecimento de altos responsáveis militares e políticos dos Estados Unidos. Pelo atrás referido, o esforço de divulgação do DIH deveria atingir todo o tipo de protagonistas dos conflitos armados, incluindo o nível político.

8. Conclusões

De acordo com o Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC), o Direito Internacional Humanitário, também designado “Direito da Guerra” ou “Direito dos Conflitos Armados” é um conjunto de normas internacionais que tem por objectivo proteger as pessoas que não participam ou deixaram de participar nas hostilidades e restringir os meios e métodos de guerra, sendo os seus princípios orientadores os da humanidade, da imparcialidade e da neutralidade.

A essência do DIH é cronologicamente anterior à definição do Direito do Homem, sendo os dois conjuntos de normas distintos, mas interligados. Embora a tónica nos dois casos esteja na garantia e defesa de valores e da dignidade humanas, o DIH só é aplicado no contexto de um conflito armado, enquanto que o Direito do Homem é universal, preocupando-se também com as causas e consequências do sofrimento humano. Apesar das convergências entre ambos os normativos, realça-se o paradoxo do DIH ser aplicável em tempos de guerra, nos quais um dos direitos fundamentais, nomeadamente o direito à vida, por definição, não é garantido.

A evolução das regras do DIH através dos tempos foi acompanhando a evolução das formas e dos princípios de combater, assim como a forma da população civil sofrer as suas consequências. As primeiras preocupações de uma “humanização” dos efeitos da guerra foram introduzidas já no século XIX, tendo a definição normativa do DIH encontrado a sua expressão máxima nas Convenções de Genebra de 1948 e nos Protocolos Adicionais de 1977. A evolução do DIH e da sua implementação está muito determinada pelo papel da Soberania do Estado e pela importância das boas relações entre os Estados no contexto internacional, levando ao princípio da “não ingerência” em assuntos internos. Contudo, a ingerência pode ser considerada necessária em casos de violação extrema dos Direitos Humanos, justificando a acção humanitária e a exigência da garantia do DIH no contexto do conflito armado. Esta ingerência começou por ser do tipo “Imaterial”, respeitando o principio da “não ingerência”, onde não havia ainda acção humanitária através da participação de pessoas no terreno e se privilegiava a denúncia pela palavra, passando posteriormente a ser “Material”, isto é, com a participação efectiva de pessoal humanitário nos locais carenciados. A “Ingerência Material” começou por ser “Caritativa”, na qual houve uma permeabilização das fronteiras em casos de necessidade humanitária, devido essencialmente à acção das ONG, que envolvendo também os responsáveis políticos e a sociedade em geral, permitiu também progressos normativos, nomeadamente no livre acesso às vítimas. A “Ingerência Forçada” ocorre actualmente, devido ao facto de as Nações Unidas poderem por vezes requerer o auxílio das forças militares para poder colmatar obstáculos levantados, quer pelo país apoiante quer pelo país receptor da ajuda humanitária. Por sua vez a “Ingerência Dissuasora”, está associada à necessidade de actuar mais eficazmente na vertente preventiva, destacando-se entidades públicas e privadas assim com as ONG, os media e os Tribunais Penais Internacionais.

Apesar de inúmeros exemplos de violações do DIH em várias partes do mundo, este normativo tem sido significativo na protecção de muitas vítimas civis. Uma das medidas importantes para a implementação e respeito do DIH é a exigência que os Estados adoptem o princípio da Jurisdição Universal de forma a garantir a repressão eficaz das infracções graves (crimes de guerra).

A internacionalização da justiça tem tido um grande incremento a partir do fim da Guerra Fria, havendo actualmente, entre vários outros, o TIJ criado no quadro das Nações Unidas, e que delibera sobre diferendos entre Estados. No que diz respeito ao Direito Penal Internacional, relativo aos crimes de guerra, de genocídio e contra a humanidade, existe o TPI (embora ainda com Estados importantes não signatários) e os tribunais ad-hoc para a Ex-Jugoslávia e para o Ruanda. Apesar do referido, os Estados e os tribunais nacionais, continuarão ainda contudo, a ter um papel importante na garantia do respeito pelo Direito Humanitário.

A aplicação do DIH pode encontrar-se gravemente comprometida, no caso de um conflito visar a exclusão de certas partes da população, implicando a falta de vontade de aplicar o DIH, ou de um conflito ocorrer em Estados cuja estrutura se encontra em desintegração, levando à impossibilidade prática de uma imposição de mecanismos de coordenação e controlo.

No caso do terrorismo há uma particular dificuldade de recorrer ao DIH, havendo também uma produção normativa deficiente referente à protecção das vítimas no caso dos conflitos internos.

Embora a revisão de alguns aspectos do DIH se apresente como pertinente, não parece razoável questionar o corpo normativo principal, que apesar de ser em alguns pontos insuficiente e incompleto, tem a vantagem de vincular um grande número de Estados a um conjunto de princípios humanitários muito relevantes.

Conduto, a garantia de implementação do DIH depende muito mais da vontade política, dos meios efectivamente disponibilizados e internacionalmente aceites, colocados ao dispor do controlo da aplicação do DIH, do que do próprio texto legislativo. Por sua vez esta vontade generalizada de implementação do DIH, depende da consciencialização global da sua relevância, tanto junto das Forças Armadas, como dos Governos e políticos, bem como da população em geral.

Referências Bibliográficas

Almeida, Manuel António Lourenço de Campos, 2003a, “Direito Humanitário e Conflitos Modernos”, in Revista Militar, Nº 1 - Janeiro 2003, pp. 31-46.

Almeida, Manuel António Lourenço de Campos, 2003b, “As Dimensões Legais do Novo Armamento”, in Revista Militar, Nº10 - Outubro 2003, pp. 885-902.

Bettati, Mário, 1996, “O Direito de Ingerência - Mutação da Ordem Internacional”, Lisboa: Instituto Piaget.

Casqueira Cardoso, João, 2000, “Acção Internacional Humanitária e Direitos”, in Revista da Universidade Fernando Pessoa, Vol.5, pp. 293-306.

Coelho, Adelino de Matos, 2003, “O terrorismo, a Segunda Guerra do Golfo e a Reavaliação do Direito Internacional Humanitário”, in Revista Militar, Nº10 - Outubro 2003, pp. 863-883.

Colin, Jean-Pierre, 2000, “Droit humanitaire des conflits armes”, Université de Reims Champagne-Ardenne, Centre d’Études Remois des Relations Internationales, Faculté de droit et de science politique, www.univ-reims.fr/Labos/CERI/droit_humanitaire_et_conflit_arme.htm, (2004-03-10)

Deydra, Michel, 2001, “Direito Internacional Humanitário”, Lisboa: Gabinete de Documentação e Direito Comparado - Procuradoria Geral da República.

Enciclopédia Digital de Direitos Humanos, 2004, http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/dih/dih/ 02.html (2004-03-15).

Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos on-line, 2004, http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/instrumentosetextosuniversais.html, do Centro de Direitos Humanos do Ius Gentium Conimbrigae (2004-04-11).

Fischer, 2000, “Aplicación de las normas de protección humanitária - Aplicación del Derecho Internacional”, in Derecho Internacional e Ayuda Humanitária, Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 85-90.

GDDC, 2004, site oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado na Internet, que funciona na dependência da Procuradoria Geral da República, http://www.gddc.pt/direitos-humanos/direito-internacional-humanitario/sobre-dih.html, (2004-04-11).

ICRC, 2004, www.icrc.org, (2004-03-20).

Leandro, Francisco José Bernardino da Silva, 2002, “A Política do Direito Internacional e do Conflito Armado”, Dissertação de Mestrado, Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Estudos Políticos, Dezembro de 2002.

Momtaz, Djamchid, 2000, “«L’intervention d’humanité» de l’OTAN au Kosovo et la règle du non-recours à la force”, in Revue Internationale de la Croix-Rouge, nº 837, pp. 89-101.

Pictet, Jean, 1973 “Le Droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre”, A.W.Sijhoff –Leiden,1973, p.33 e seguintes (em português: «O Direito Humanitário e a proteção das vítimas da guerra»).

Ramonet, I, Gresh, A., Vidal, D., Achcar, G., Radvanyi, J. e P. Rekacewicz, 2003, Atlas da Globalização - Le monde diplomatique, 2ª edição, Lisboa: Campo da Comunicação, S.A., Lisboa.

Roth, Ken, 2004, “War in Iraq: Not a Humanitarian Intervention”, in Human Rights Watch, World Report 2004, http://www.hrw.org/wr2k4/3.htm (2004-05-30).

Sandoz, Yves, 1998, “Implementation of international humanitarian law: challenges and new approaches”, (Director for International Law and Communication, International Committee of the Red Cross), in 3rd International Security Forum and 1st Conference of the PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes “Networking the Security Community in the Information Age”, Workshop 5C: Humanitarian Law and Action, 19 - 21 October 1998, Kongresshaus Zurich, Switzerland, online publication (2004-04-02): http://www.isn.ethz.ch/securityforum/Online_Publications/WS5/WS_5C/Sandoz.htm

Sassoli (2003, intervenção na 28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, workshop 1: International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Geneva, 2 to 6 December 2003, online publication (2004-04-05): http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList189/ 49930061E8DD8EB1C1256E0100447349

Shin (Director General of the Treaty Bureau of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea) e Bugnion (ICRC Director of Law and Cooperation), 2003, intervenção na 28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, workshop 1: International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Geneva, 2 to 6 December 2003, online publication (2004-04-05): http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList189/ 49930061E8DD8EB1C1256E0100447349

Shotwell, Charles B. e Kimberley Thachuk, 1999, “The Case for Legitimacy”, in Strategic Forum - Institute for National Strategic Studies, National Defense University, nº 166,

http://www.ndu.edu/inss/strforum/SF166/forum166.html (2004-05-30)

Silveira, Maria Cristina Santiago da, 2001, “ACÇÃO HUMANITÁRIA: DIREITO OU DEVER DE INGERÊNCIA?” CSOnline, Revista Eletrônica de Ciências Sociais, Ano I, nº I, Julho/Dezembro de 2001, http://www.csonline.ufjf.br/txtmc.htm (2004-04-03).

Singer, Peter, 2002, Um só mundo - a ética da globalização, Gradiva, Lisboa.

St-Pierre, Monique, 1998, l’ingérence humanitaire. Et les organisations internationales. Université Laval. Mai 1998, http://www.dandurand.uqam.ca/download/gripci/st-pierre_ingerence.doc (2004-04-08).

Veuthey, Michael, 1998, “International Humanitarian Law and the Restoration and Maintanance of Peace”, in African Security Review, Vol 7 No 5, http://www.iss.co.za/Pubs/ASR/7No5/InternationalHumanitarian.html (2004-04-10).

Outros sites da internet consultados

http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/244/04/IMG/NR024404.pdf, (2004-04-11)

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm, (2004-04-10)

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm (2004-04-11)

http://www.unicef.org (2004-03-11)

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosomi.htm (2004-04-10)

hhtp://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf (2004-05-10)

Abreviaturas

DIH Direito Internacional Humanitário

ICRC International Committee of the Red Cross (Comité Internacional da Cruz Vermelha)

ONG Organizações não governamentais

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF United Nations Children’s Fund

CIQHI Comissão Independente sobre as Questões Humanitárias Internacionais

SCR Security Council Resolution

NATO North Atlantic Treaty Organisation

ONUSOM Operation des Nations Unies en Somalie

OSCE Organização para a Segurança e Cooperação na Europa

FORPRONU Force de Protection des Nations Unies (Ex-Jugoslávia)

TIJ Tribunal Internacional de Justiça

TPI Tribunal Penal Internacional

* Tenente-Coronel de Infantaria.

1 As quatro convenções de Genebra e os dois protocolos adicionais podem consultar-se no site: www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/instrumentosetextosuniversais.html

2 Esta resolução das Nações Unidas pode ser consultada no site: http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/244/04/IMG/NR024404.pdf

3 A Declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser consultada no site: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm

4 Praticamente toda a comunidade internacional reconhece a vigência do DIH: 189 Estados são partes das Convenções de Genebra, 159 do Protocolo I e 152 do Protocolo II: e a tendência é crescente.

5 Em 1967 a Nigéria está em tumultos por causa da tentativa da criação de um Estado independente na sua província do Biafra. A repressão é brutal, os massacres da etnia “Ibos” sucedem-se. O governo Nigeriano opõe-se ao envio de médicos pela Cruz Vermelha. A ONG Caritas (em 1968) decide avançar com auxílios clandestinos e a Cruz Vermelha, criticada pela sua inacção decide também avançar nesse mesmo ano. São as primeiras intervenções humanitárias transfronteiriças.

6 O Conselho de Segurança que nunca tinha abordado esta questão até 1990, votou desde então 180 resoluções a favor do princípio do acesso às vítimas.

7 http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosomi.htm, consultado em Abril de 2004.

8 http://www.un.org/french/peace/f_unprof.htm, consultado em Abril de 2004.

9 São exemplo o SMIAR da FAO (Sistema de Informação e Alerta Rápida), que se destina a advertir com antecipação toda a alteração da situação alimentar mundial. http://www.fao.org/giews/french/sahel/sahtoc.htm, consultado em Abril de 2004.

10 As Resoluções 1199 e 1203 do Conselho de Segurança das Nações Unidas apelavam, respectivamente, a um cessar-fogo de acordo com o capítulo VII e à exigência de cooperação com a Missão de Verificação da OSCE, ao contrário das Resoluções respeitantes ao Kuwait, Haiti, Somália e Bósnia, cujas resoluções autorizavam explicitamente o uso da força.

11 Neste contexto, Coelho (2003, citando The National Security Strategy of the United States, hhtp://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf, 2002) explica que a nova Doutrina Americana “pós-11 de Setembro” estabelece a necessidade de uma intervenção preventiva, no entendimento que “os Estados Unidos esforçar-se-ão, permanentemente, para obter a concertação da Comunidade Internacional, mas não hesitarão a agir sozinhos, se for preciso exercer o seu direito de legítima defesa preventiva contra os terroristas, com o fim de os impedir de levar a cabo atentados contra o povo e a nação americana”.

12 Contudo, várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (nomeadamente entre 1992 e 1993 em relação à Somalia, Bosnia-Herzegóvina, Libéria, Cambodja, Runda e Geórgia) apontam para a consideração de “conflito armado” no caso de facções em oposição armada em Estados em “desintegração”.

13 Neste caso surgem várias questões, como saber se estas forças assumem deveres semelhantes aos de uma força ocupante (nos termos da Quarta Convenção de Genebra), o que fazer aos prisioneiros detidos, e como julgar e punir ofensores.

14 Ratner (2003, citado por Coelho, 2003) reconhece “as dificuldades que podem surgir num conflito em que os militares, para atacarem os inimigos, utilizam regras de empenhamento específicas de combatentes, incluindo a possibilidade de serem capturados até ao fim das hostilidades, mas negam ao inimigo o estatuto de combatente”.